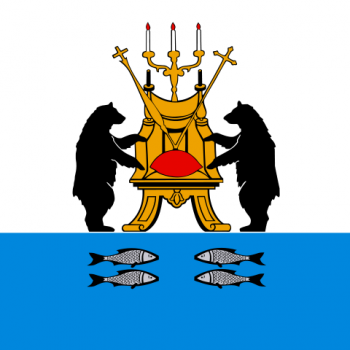

Великий Новгород

Расположен на Приильменской низменности, в 6 км от озера Ильмень, в 552 км к северо-западу от Москвы.

Порт на р. Волхов. Узел ж.д. линий. Великий Новгород - популярный центр туризма, в том числе международного.

В 1949 г. Новгород был включён в список 20 исторических городов СССР. Градостроительная ценность его наследия оценивается как мирового уровня. В 2010 г. был исключён из числа исторических городов.

Климат умеренно континентальный. Средние температуры января -8, июля +17. Осадков около 750 мм в год.

Территория (кв. км): 90

Исторический очерк

Новгород - один из древнейших русских городов. В русских летописях впервые упоминается под 859 г., в зарубежных источниках упоминания о нём относятся к ещё более раннему времени (у готского историка Иордана, 6 в., Новиетун - кельтская калька древнерусского Новгород). В те времена город представлял собой просто укреплённое (огороженное) селение. За одним из таких вновь образованных городов закрепилось название Новый город, обычно в мировой топонимии: Новогород-Северский, Нижний Новгород, Новгород-Волынский, а также Нойштадт, Ньютаун, Неаполь и т.д.

С 10 в. второй по значению центр Киевской Руси.

Расположение на стыке пути "из варяг в греки" с Волжским способствовало развитию уже в 10 в. ремёсел (обработка железа, дерева, кожи, ювелирное искусство), торговли и культуры. В 1136-1478 гг. центр Новгородской феодальной республики, управляемой вечем. Наряду с вечем существовал Совет господ во главе с архиепископом, избиравшимся на вече, как и высшие должностные лица республики из числа бояр: посадские и тысяцкие.

В летописи под 1169 г. и под более поздними датами город упоминается как Великий Новгород. В 15 в грамотах, исходящих от веча город назывался - Господин Государь Великий Новгород. Это же название находим в списке Имён городов русских дальних и ближних (конец 14 в. - начало 15 в.), в Книге Большому чертежу, 1627, в перечнях городов В.Н. Татищева, 1739-44 гг., в Географо-статистическом словаре П.П. Семёнова, т.3, 1867 г., но официального признания эта форма не получила. Первая попытка её возрождения была предпринята городской думой в 1914 г., но война и революция помешали её осуществлению.

Под властью Новгорода находилась огромная территория от Кольского полуострова до г. Торжок, которая административно делилась на 5 частей (пятин). Торговые связи Великого Новгорода распространялись от Фландрии и ганзейских городов до Югорской земли и от Скандинавии до Астрахани и Константинополя. Вывозились пушнина, лён, воск, кожевенное сырьё и др. В период расцвета республики (14 - первая половина 15 в.) Новгород состоял из 5 самоуправляющих городских районов - концов: Неревский, Людин (Гончарский), Загородский, Славенский и Плотницкий с население около 30 тыс. чел.

В середине 13 в. - середине 15 вв. Новгород - центр борьбы с внешней агрессией со стороны Швеции и Ливонского ордена. В 1240 г. новгородский князь Александр Ярославович разбил в Невской битве шведов (после этого был прозван Невским). В 1241 г. в Новгороде было собрано войско, которое 5 апреля 1242 г. победило немецких рыцарей в "Ледовом побоище" на Чудском озере.

С середины 12 в. - центр напряжённой социальной борьбы посадских людей с засильем светских и церковных феодалов и купцов (городские вооружённые восстания 12 в., 13-15 вв.).

Древний Новгород - выдающийся центр русской культуры, не пострадавший от татаро-монгольского нашествия (хотя и плативший дань Золотой Орде), был сосредоточием летописания, книгописания, распространения грамотности (найдены 752 берестяные грамоты 11-15 в.), сыграл большую роль в развитии русской архитектуры, живописи и прикладного искусства.

В 1471 г. новгородцы были разбиты московскими войскамина р. Шелони и в 1478 г. Новгород и все его земли вошли в состав Русского централизованного государства. В 1480-90-х гг. с целью искоренения новгородской "вольности" из города в центральные области России было выслано около 7 тыс. человек из числа крупного боярства, духовенства, купечества; на их место переселены из московской земли "лучшие люди, гости и дети боярские". В 1570 г. опричниками Ивана IV Грозного было истреблено почти всё население Новгорода до младенцев.

В 16-18 вв. оставался одним из крупных хозяйственных и торговых центров России. В 1546 г. по количеству дворов (5159) и населения (35 тыс. чел.) занимал среди русских городов 3-е место после Москвы и Пскова.

Сильно пострадал от шведской оккупации 1611-17 гг., но к середине 17 в. число жителей снова возросло. В 18 в. с развитием Санкт-Петербурга постепенно теряет своё торгово-экономическое значение, оставаясь одним из центров льноводства. Крупнейшим предприятием Новгорода была адмиралтейская парусная фабрика, снабжавшая парусиной Балтийскую флотилию. Действовало 8 кожевенных заводов.

С 1708 г. в составе Ингерманландской губернии (с 1710 г. - Санкт-Петербургской), с 1719 г. центр провинции. С 1727 г. центр Новгородской губернии. С 1776 г. центр Новгородского наместничества (с 1796 г. Новгородская губерния).

В 1856 г. в губернском городе Новгород Новгородской губернии насчитывались 31 церковь, 1331 дом, 261 лавка.

К концу 19 в. жизнь в Новгороде продолжала приходить в упадок. Город имел значение лишь как административный центр, промышленность и торговля были незначительны.

В 1927 г. Новгородская губерния была ликвидирована и Новгород стал окружным, с 1930 г. - районным центром Ленинградской области. С 1944 г. центр Новгородской области.

В Великую Отечественную войну 1941-45 был оккупирован немецко-фашистскими войсками с 19 августа 1941 г. Освобождён 20 января 1944 г. войсками Волховского фронта в ходе Новгородско-Лужской операции. Был почти полностью разрушен. В 1950-60 гг. отстроен фактически заново, но сохранил большую часть древних памятников.

С 11 июня 1999 г. называется Великий Новгород.

Архитектура, достопримечательности

Река Волхов делит центр Новгорода на две части - левобережную, т.н. Софийскую, и правобережную, т.н. Торговую стороны, богатые памятниками, обращёнными к реке.

На Софийской стороне - Новгородский кремль - Детинец (основан в 10 в., каменные стены 1302-24, общая протяжённость 1385 м., ныне - историко-архитектурный музей-заповедник). На его территории Софийский собор (1045-50), Софийская звонница (15 в., перестраивалась в 16-19 вв.), Митрополичьи покои (1770-е, на основании построек 17 в.), здания Владычного (Епископского) дворца с Грановитой палатой (1433), дозорная башня "Часозвоня" (1673), Архиепископский дворец (по другим данным, Судная палата, 1670); памятник "Тысячелетие России" (1862, М.О. Микешин), представляющий в скульптурных композициях основные этапы развития русской государственности и культуры. На территории Детинца находится могила поэта Г.Р. Державина.

На Торговой стороне - комплекс построек Ярославова дворища (здесь находилась резиденция Ярослава Мудрого), Торгового и Гостиного дворов (конец 17 в., перестраивались в конце 18-19 вв.). В ансамбле господствует Николо-Дворищенский собор (1113-36). Торговая сторона была ограничена с севера и запада земляными валами "Окольного города" (конец 14 в.), имеет прямоугольную сетку улиц, сложившуюся в результате реконструкции города по генеральному плану 1778 г.

Рядовая застройка, разрушенная во время Великой Отечественной войны была заменена новой, в пределах сохранённой сетки улиц.

Близ р. Волхов, в северной части города - Антониев монастырь (основан в начале 12 в.) с собором Рождества Богородицы (1117).

У села Городище (с 1999 г. в черте Новгорода), - т.н. Рюриково городище, торгово-промышленное поселение 9-10 вв., с 12 в. - постоянная княжеская резиденция. Место археологических раскопок.

К югу от Великого Новгорода, на левом берегу Волхова - Юрьев монастырь (упоминается с начала 12 в.) с Георгиевским собором (1119). Близ монастыря, на берегу озера Мячино - Музей-заповедник народного деревянного зодчества в Витославицах (основан в 1964 г., собраны деревянные церкви, избы, ветряные мельницы, амбары и др. из различных районов Новгородской области).

Ссылка на источник: http://www.mojgorod.ru/novgorod_obl/vnovgorod/