Присоединение Трансильвании и Буковины к Румынии

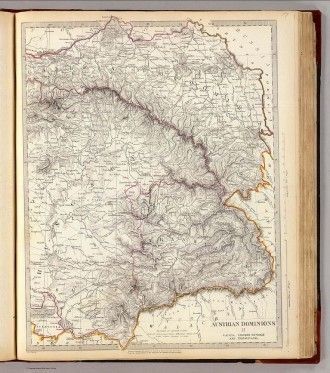

В условиях кризиса австро-венгерской монархии активизировалось революционное и национально-освободительное движение на Буковине, входившей в австрийскую часть империи Габсбургов. Стимулом и сигналом к развертыванию борьбы масс явилась победа Великого Октября. Румынское население, преобладавшее в Южной Буковине, стремилось к воссоединению с Румынией, а украинское, составлявшее большинство в Северной, — с Украиной. 13 октября 1918 г. многолюдное собрание украинцев в Черновцах призвало к разделу Буковины на две части — украинскую и румынскую. 19 октября собравшиеся в Вене депутаты австрийского парламента от Буковины (румынской национальности) признали Северную Буковину украинской землей, но заявили претензии на обладание Черновцами (их поддержали депутаты-нем- цы в надежде сохранить господствующие позиции немецкой буржуазии в городе). Представители румынских буржуазных партий Буковины выступали за объединение края с Трансильванией в автономную румынскую провинцию в составе федерализованной Габсбургской монархии. 27 октября созванное румынскими буржуазными националистами с разрешения австрийских властей «учредительное собрание» призвало к объединению всей Буковины с «другими румынскими землями» (имелись в виду входившие в состав Австро-Венгрии, но двусмысленность формулировки позволяла подразумевать и Старое королевство). Собрание избрало Румынский национальный совет из числа местных румынских помещиков, чиновников, духовенства и националистической интеллигенции. Румынские бояре, которым принадлежало до 80% площади крупных землевладений в Северной Буковине, стремились таким путем сохранить и закрепить политически свое господство над основной массой ее населения — украинским крестьянством.

3 ноября в Черновцах Народное вече в составе нескольких тысяч представителей украинского населения Буковины единогласно объявило Северную Буковину до реки Серет украинской землей и высказалось за воссоединение с Украиной496. Однако Краевой комитет, созданный еще 25 октября из представителей местных украинских буржуазных и мелкобуржуазных организаций и делегатов буржуазной Украинской национальной рады во Львове (19 октября провозгласившей себя правительством «Западноукраинской народной республики» в составе Восточной Галицин, Закарпатской Украины и Северной Буковины), не торопился взять власть в свои руки. Не смещая австрийскую краевую администрацию и вступив в переговоры с Румынским национальным советом, этот орган прежде всего стремился предотвратить дальнейшее развертывание революционного движения в крае.

Между тем в конце октября — начале ноября 1918 г. революционный подъем на Буковине достиг высшей точки. Восставшие в ряде мест солдаты и крестьяне ликвидировали австрийские органы управления, обезоруживали и изгоняли полицейских, жандармов, сборщиков налогов, захватывали помещичьи хлеб и землю. На севере Буковины трудящиеся создавали новую, украинскую администрацию, украинскую народную милицию, земельные комитеты в селах для раздела помещичьих имений. Под натиском массового движения 6 ноября 1918 г. австрийский президент Буковины граф Этцдорф предпочел передать власть в руки так называемых национальных комиссаров — О. Поповича (от украинского Краевого комитета) и А. Ончула (от Румынского национального совета). В основу управления краем намечалось положить следующий принцип: украинцы управляют в пунктах с украинским большинством, румыны — с румынским. Окончательно вопрос о Буковине должен был быть решен на общей мирной конференции. Однако национальные комиссары, назначив в учреждения края уполномоченных, оставили нетронутым старый, глубоко враждебный трудовому народу чиновничий аппарат, они делали все возможное, чтобы погасить революционную самодеятельность масс. Последние, в свою очередь, во многих местах не желали признавать власть национальных комиссаров.

Между тем Румынский национальный совет 5 и 9 ноября обратился к правительству Румынии с призывами ввиду начавшегося в крае «большевистского движения» занять всю Буковину румынскими войсками. Румынская олигархия, давно вынашивавшая такой план, не заставила себя долго просить. Королевские войска заняли Южную Буковину и, перейдя реку Серет, вторглись в Северную. Протест буковинского украинского правительства остался без ответа. Украинские вооруженные силы Буковины (так называемые сечевые стрельцы) не могли противостоять румынской армии, в несколько раз превосходившей их по численности и вооружению, а для того, чтобы поднять на борьбу трудящиеся массы, украинские буржуазные националисты ничего не сделали. Получить помощь от населения других украинских земель в тот момент было невозможно: Украину еще оккупировали немцы, на западноукраинские земли начали наступление польские войска.

10 ноября буковинское краевое правительство без боя оставило Черновцы. Незначительные разрозненные вооруженные группы, главным образом рабочие и крестьянские отряды, при поддержке населения во многих местах оказывали сопротивление продвижению румынской королевской армии, переходя затем к тактике партизанской борьбы. Но их борьбу тогда некому было возглавить. Украинские же буржуазные националисты капитулировали перед румынскими оккупантами и начали сотрудничать с ними.

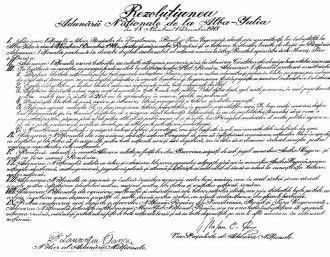

Румынский национальный совет, заседавший теперь под крылышком оккупантов, 12 ноября 1918 г. объявил себя единственной властью в крае и создал исполнительный орган — совет государственных секретарей во главе с крупным помещиком Я. Флон- дором. Одновременно вся территория Северной Буковины между Прутом и Днестром была объявлена на осадном положении: оккупанты и их пособники — румынские буржуазные националисты — смертельно боялись трудящихся края, прежде всего украинских. Под таким прикрытием «генеральный конгресс Буковины», собранный в Черновцах 15 (28) ноября 1918 г. из представителей румынских, немецких, польских и некоторых украинских националистов, провозгласил «безусловное присоединение» всей Буковины к Румынии. Этим актом было попрано право буковинских украинцев на национальное самоопределение, в силу чего он никогда не признавался Советской Украиной и СССР в целом.

В составе Румынии Буковина даже временно не получила собственного выборного краевого правительства. Интересы провинции были «представлены» в румынском правительстве двумя министрами без портфеля, один из которых находился в Черновцах и возглавлял областную администрацию. В результате распада Австро-Венгрии были созданы условия для объединения Трансильвании с Румынией. Еще ранее под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в населенных румынами землях Габсбургской монархии начался бурный подъем освободительного движения. Движущими силами его выступали крестьянство, рабочие, ремесленники, интеллигенция. Что же касается национальной буржуазии и ее главной политической организации — Румынской национальной партии, то они, хотя и заметно активизировали свою деятельность, опасались массового движения трудящихся. Буржуазные политики стремились добиться автономии Трансильвании в рамках Габсбургской империи, а затем возложили надежды на раздел этой империи победоносной Антантой. Лишь в октябре 1918 г. в связи с полным крахом двуединой монархии Румынская национальная партия выдвинула лозунг национального самоопределения трансильванских румын, не упоминая еще, однако, об объединении с Румынией504.

С конца октября в Трансильвании, как и по всей Австро-Венгрии, началась буржуазно-демократическая революция.

В селах крестьяне изгоняли помещиков (большей частью венгров), представителей местных властей, жандармов. Во многих городах были созданы рабочие советы, освобождались политические заключенные, разоружалась полиция. Старый габсбургский государственный аппарат был парализован и сломан. Функции власти на местах взяли на себя так называемые национальные советы. В большинстве их руководящую роль играли деятели Румынской национальной партии, секундируемые социал-реформистами. Под влиянием первых находились и формирования национальной гвардии, к которым перешли функции охраны порядка. В ряде мест национальные советы и национальные гвардии вместе с остатками имперской армии и жандармерии прибегали к репрессивным акциям против рабочих и особенно против крестьян.

Для румынских трудящихся Трансильвании борьба за национальное самоопределение была органически связана с борьбой за социальное освобождение. В ходе этой революционной борьбы массы выдвинули требование объединения трансильванских земель с Румынией в рамках единой демократической республики (в воззваниях революционных социалистов края говорилось даже

о «республике рабочих и крестьянских советов»). Для румынской буржуазии Трансильвании национальные требования неразрывно ассоциировались со стремлением сохранить и упрочить свое классовое господство.

Именно с этой целью буржуазия решила возглавить развернувшееся массовое движение. 12 (25) октября руководство Румынской национальной партии приняло декларацию о праве румынского населения Трансильвании самому определять свою судьбу. 31 октября (13 ноября) в Будапеште создается Центральный румынский национальный совет из представителей национальной партии и правых социал-демократов. Через несколько дней он перенес свое местопребывание в Арад и объявил о взятии им «всей власти в руководстве территориями, занятыми румынами».

и 20 ноября Румынский национальный совет обратился к румынскому населению с призывом избрать делегатов в Великое национальное собрание. Из 1228 делегатов путем всеобщего голосования (только мужчин) было избрано 628, остальные назначены различными организациями (церковными консисториями, средними школами, культурными и женскими обществами, объединениями студентов, учителей начальных школ, ремесленников, местными отделениями национальной гвардии и т. д.). Организованный пролетариат был представлен лицами, которых делегировала румынская секция социал-демократической партии Венгрии (150 человек).

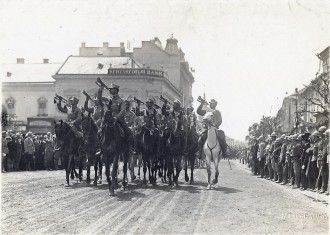

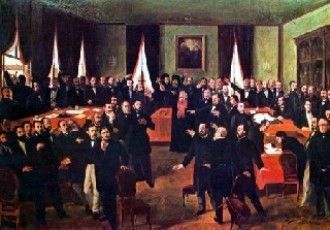

декабря 1918 г. делегаты Великого национального собрания съехались в г. Алба-Юлия. В этот момент здесь еще не было румынских войск (по условиям перемирия между странами Антанты и Венгрией Румыния получила право занять лишь часть Трансильвании до линии рек Муреш—Бистрица), не было и войск Антанты или австро-германских. Однако по сговору между лидерами румынской буржуазии Трансильвании и ясской олигархией край был вскоре занят войсками королевской Румынии, что значительно затруднило дальнейшее развитие революционного процесса508. К открытию собрания в Алба-Юлию прибыло около 100 тыс. крестьян, ремесленников, рабочих, интеллигентов и пр. Прогрессивно настроенные делегаты и гости требовали провозглашения единой демократической республики. Однако представители господствующего класса, под влиянием которых находилось большинство участников собрания, и лидеры социал-демократии сошлись на компромиссной формуле: в принятом решении об объединении с Румынией населенных румынами земель венгерской короны вопрос о форме правления единого румынского государства вообще не затрагивался. Учитывая настроение масс, руководители Румынского национального совета вынуждены были вписать в это решение в качестве «основных принципов устройства нового румынского государства» ряд буржуазно-демократический требований: свободы и равноправия всех национальностей, языков, вероисповеданий; пропорционального представительства национальностей в органах власти и управления; всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании для лиц обоего пола; радикальной аграрной реформы; реформ в пользу рабочих «по образцу самых передовых индустриальных стран Запада». Это были вынужденные уступки господствующего класса, призванные предотвратить дальнейшее развитие революции. Тем же решением провозглашалась временная (до избрания всеобщим голосованием всерумынского Учредительного собрания) автономия края. Если для местной румынской буржуазии автономия была одним из средств закрепить свое господство в Трансиль- ванни, то народные массы усматривали в ней средство давления на правящие круги Румынии с целью побудить их к осуществлению обещанных демократических реформ.

Временным высшим органом власти Трансильвании стал Великий румынский национальный совет из 210 человек, избранных национальным собранием, и 47 кооптированных. Подавляющее большинство (свыше 80%) мест в нем принадлежало Румынской национальной партии, социал-демократов было лишь 8,5%. Этот орган избрал временное правительство края — Руководящий совет во главе с Ю. Маниу из 13 буржуазных деятелей и 2 правых социал-демократов. В центральном правительстве интересы Трансильвании представляли 3 министра без портфеля.

Правительство Румынии королевской прокламацией утвердило большинство предложений объединительной декларации, но отвергло требование о предоставлении избирательных прав женщинам17. Декретом от 13 декабря 1918 г. оно признало Руководящий совет, однако резко сузило его полномочия, оставив в своей компетенции иностранные и военные дела, обеспечение безопасности, управление транспортом и связью, контроль за таможнями и денежным обращением, выпуск займов18. Впоследствии по мере спада революционной волны обещанные реформы были забыты или сведены к общерумынскому минимуму.

Объединение Трансильвании с Румынией, как отмечалось в постановлении ЦК РКП по поводу 50-летия этого события, имело большое прогрессивное значение в истории румынского народа, поскольку оно способствовало экономическому, политическому и культурному развитию страны. Однако «объединение, осуществленное в условиях буржуазно-помещичьего режима, не привело к удовлетворению социальных требований, за которые выступали

Ссылка на источник: http://scibook.net/evropyi-ameriki-istoriya/prisoedinenie-yujnoy-zahvat-severnoy-bukovinyi-20644.html