Мартовские статьи

«Мартовские статьи» (известны также как «Статьи Войска Запорожского», «Статьи Богдана Хмельницкого») – акт, юридически оформивший автономное положение Украины в составе Российского после ее перехода в подданство царю Алексею Михайловичу. Статьи были утверждены 21 марта 1654 г. в Москве. Они подтвердили выборность гетмана, сословные права казаков, духовенства, горожан, определили размер жалованья представителям высшей войсковой старшины. Гетман и старшина имели право принимать и отпускать иностранных послов (исключая послов Польши и Турции) при условии, что они прибыли «о добрых делах», сообщая о содержании переговоров русскому правительству. Последующие статьи между Россией и Украиной, которые утверждались русским правительством при избрании гетманов во 2-й пол. XVII в., в основном подтверждали положения «Мартовских статей». Порядок подтверждения статей прекратился после 1708 г., когда началась ликвидация автономных прав Левобережной Украины.

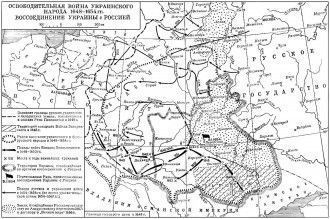

Национальное, социальное и религиозное угнетение православного населения в католической Речи Посполитой, особенно после подписания в 1596 г. церковной Брестской унии, вызвало массовое бегство крестьян на юг Украины и способствовало возникновению казачества. Во 2-й пол. XVI в. к югу от днепровских порогов возникла Запорожская Сечь – независимая община, ставшая опорной крепостью казаков (неоднократно переносилась с одного места на другое). Попытки Польши поставить под контроль казачество путем ограничения его численности и включения в состав войск Речи Посполитой (т. н. реестровые казаки) приводили к массовым восстаниям. Очередное из них, вспыхнувшее в январе 1648 г. в Запорожской Сечи под предводительством Богдана Хмельницкого, положило начало Освободительной войне украинского и белорусского народов 1649-1654 гг.

Планы перехода в русское подданство, неоднократно возникавшие и ранее в среде казачества, приобрели наибольшую актуальность с началом военных действий в 1648 г. Понимая, что собственными силами польское войско не одолеть, Хмельницкий, избранный гетманом Украины, обратился к царю Алексею Михайловичу с предложением при поддержке восставших казаков занять польский трон (вакантный из-за смерти в мае 1648 г. короля Владислава IV) и таким образом объединить Украину с Россией. На начальном этапе войны гетман в поисках союзников смотрел не только в сторону Москвы. Он допускал возможность союза с турецким султаном, крымским ханом и даже со шведским королем, не исключал и скорого мира с поляками, если те примут условиях восставших. Однако после того, как для Хмельницкого началась полоса поражений и он убедился, что поляки не оставят своих притязаний на Украину, гетман окончательно пришел к выводу о необходимости помощи со стороны Москвы. Хмельницкий около 20 раз направлял послов Алексею Михайловичу с просьбой о покровительстве. Москва, в свою очередь, также направляла гонцов на Украину для изучения обстановки.

Первоначально русское правительство занимало сдержанную позицию, опасаясь повторения катастрофической русско-польской войны 1632-1634 гг. С другой стороны, российский царь считал себя защитником угнетенных православных Речи Посполитой. Кроме того, восставшие представляли собой естественного союзника Москвы в решении задач по отвоеванию Смоленска и Северской земли, захваченных Польшей в годы Смутного времени.

Втягивание России в украинские дела шло постепенно. В 1653 г. в Варшаву из Москвы отправилось посольство с требованием не нарушать права православного населения и прекратить гонения на православную церковь. Переговоры не принесли результата. В том же году в Москву прибыло очередное посольство от гетмана во главе с полковником Силуяном Мужиловским. Послы говорили, что силы Украины на пределе и если царь не примет Украину под свой скипетр – гетман вынужден будет обратиться за помощью к турецкому султану и крымскому хану.

Для рассмотрения просьбы Хмельницкого в 1653 г. дважды созывался Земский собор. В нем участвовали депутаты не менее чем от 55 городов, а также Освящённый собор, представители думных чинов, московских чинов Государева двора, гостей и посадских людей. На заседании 25 мая была зачитана декларация российского правительства, в которой акцентировались польские «неправды» в отношении Украины, новые «неисправления» короля Речи Посполитой по отношению к России, говорилось об общности судеб Украины и России. В обсуждение этих вопросов оказались вовлечёнными не только «выборные», но и «площадные люди». Приговор собора был единодушным – принять в подданство Украину и объявить войну Речи Посполитой. Окончательно принятие и оформление акта – приговора о принятии Украины в подданство произошло на втором Земском соборе 1 октября 1653 г. В документ, помимо собственно «приговора» думных чинов, вошли ещё два текста, содержавшие мнения остальных депутатов: военно-служилые лица обязались безупречной военной службой, а купцы и ремесленники приняли на себя финансовую поддержку грядущей войны. Тогда же собор выделил посольскую делегацию во главе с ближним боярином В.В.Бутурлиным на Украину для приведения её жителей к присяге. 23 октября в Успенском соборе Кремля царь Алексей Михайлович объявил о вступлении России в войну с Польшей. На Украину для окончательного решения вопроса о воссоединении было направлено царское посольство.

Сообщив казацкому войску о решении Земского собора и о предстоящем прибытии представителей Москвы, Хмельницкий созвал 8 января 1654 г. в Переяславле войсковую раду. Согласно традициям казачества это был орган, решавший важнейшие военные и политические вопросы. Подавляющее большинство собравшихся высказались за переход под власть русского царя. После этого была зачитана грамота царя Алексея Михайловича о принятии украинского народа под царскую руку. После окончания рады гетман Хмельницкий, казацкая старшина и местное население присягнули на верность России. Бутурлин вручил Хмельницкому от имени царя знамя и булаву, а также жалованье и подарки. Попытка казацкой старшины добиться присяги послов от имени царя о нерушимости вольностей и привилегий сословий и о защите Украины была отклонена Бутурлиным.

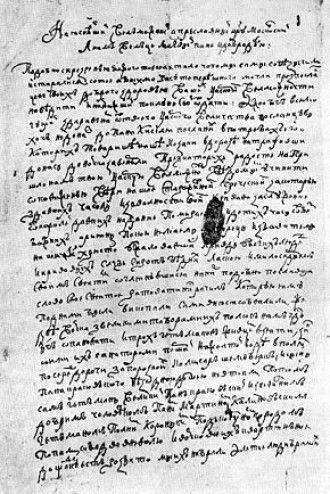

В марте 1654 г. в Москву прибыло украинское посольство во главе с войсковым судьёй С.Б. Зарудным и переяславским полковником П.И. Тетерей. Оно привезло проект договора между Запорожским войском и русским правительством, составленный под редакцией Хмельницкого, о подтверждении прав и вольностей Украины. Проект включал 23 «просительные статьи», они назывались так потому, что подавались на царское имя в виде просьб: «смилуйся, пожалуй…», на которые бояре от имени царя давали согласие. С 13 по 20 марта шли переговоры послов с царскими представителями – боярами князем А.Н. Трубецким, В.В. Бутурлиным, окольничим П.П. Головиным и думным дьяком А.И. Ивановым. После переработки текста проекта 23 «просительные статьи» были объединены в 11 пунктов, которые царь Алексей Михайлович утвердил 27 марта.

Соглашение, получившее среди исследователей известность как «Мартовские статьи», или Московский договор 1654 г., подтверждало выборность гетмана и генеральной старши́ны, права и «вольности» старшины казацкой, казаков, мещан, православного духовенства, самостоятельность войсковых судов. Была определена величина денежных отчислений на артиллерийское дело, размер жалованья для старшины и реестровых казаков Запорожского войска (их численность была увеличена до 60 тыс. человек). Назначение жалованья рядовым казакам было отложено до выяснения размера доходности с украинских земель. Сбор податей оставался в ведении местных властей, но под контролем царских представителей. Впрочем, нужно отметить, что всю вторую половину XVII в. налоги с Украины не поступали в российскую казну, напротив, из казны на Украину постоянно должны были посылать средства. Гетман сохранял право самостоятельно принимать и отпускать всех иностранных послов, кроме польского и турецкого, но при условии, что они прибыли «о добрых делех». Кроме того, гетман обязался сообщать в Москву о содержании всех проведённых им переговоров и задерживать послов, прибывших с намерениями, враждебными Русскому государству.

Договор предусматривал военные действия русских войск против Речи Посполитой, а в случае необходимости – против Крымского ханства. Для «обереганья» украинских земель отдельно выделялся военный контингент с гарнизонной службой в Киеве. В тот же день «Мартовские статьи» были дополнены жалованными грамотами (позднее оригиналы утеряны) Запорожскому войску «о правах и вольностях войсковых», малороссийской шляхте православной веры – на «шляхетские права», Богдану Хмельницкому – на Чигиринское староство «со всеми к нему приналежностями».

В 1657 г. «Мартовские статьи» были изменены, в частности, ограничивалось право гетмана на дипломатические контакты с другими государствами. В дальнейшем положения «Мартовских статей» в редакции 1657 г. после избрания каждого нового гетмана подтверждались казацкой радой и русским правительством. Одновременно в их текст не раз вносились изменения, чаще всего, направленные на ограничение самоуправления украинских земель. Так, по условиям Переяславских статей 1659 г., принятых при гетмане Юрии Хмельницком, царские гарнизоны размещались в Киеве, Переяславе, Чернигове, Нежине, Брацлаве и Умани, Запорожское войско обязывалось по первому требованию выступать на «государеву службу». Московские статьи 1665 г., утверждённые при гетмане Иване Брюховецком, расширили административные и судебные полномочия царских воевод и увеличили численность царских гарнизонов в украинских городах. Вместе с тем, Глуховские статьи 1669 г., заключённые при гетмане Демьяне Многогрешном, несколько ограничили функции царских воевод и уменьшили их количество. Они также предполагали включение представителей Запорожского войска в состав русских посольств и их участие в дипломатических переговорах, затрагивавших украинские дела. По последним статьям (Коломакским статьям 1687 г.), подписанным при гетмане Иване Мазепе, Левобережная Украина признавалась подвластной «не гетманскому регименту, а царского величества самодержавной державе». С 1706 г. в связи с возможным вторжением шведского короля Карла XII на Украину Запорожское войско перешло под непосредственное командование царя. После измены Мазепы в 1708 г. российское правительство самостоятельно назначало гетмана, генеральную старшину и казачьих полковников. В 1722 г. была создана Малороссийская коллегия (в 1727 г. упразднена, вновь существовала с 1764 по 1786 гг.), которая самостоятельно решала важнейшие политические, административные и финансовые вопросы, контролировала деятельность администрации гетмана. С 1734 по 1750 гг. деятельность украинской администрации контролировала Канцелярия малороссийских дел при Сенате, а с назначением в 1750 г. гетманом Кирилла Разумовского (брата фаворита императрицы Елизаветы Петровны) – Экспедиция малороссийских дел при Сенате. В ноябре 1764 г. должность гетмана указом императрицы Екатерины II была упразднена, вся власть в Украине перешла к президенту Малороссийской коллегии П.А. Румянцеву-Задунайскому. Ликвидация остатков автономного управления Украиной произошла в ходе административно-территориальной реформы 1781–1782 гг., когда в границах бывшей Гетманщины были образованы Новгород-Северское, Черниговское и Киевское наместничества.

Ссылка на источник: http://xn--d1aml.xn--h1aaridg8g.xn--p1ai/17/stati-bogdana-khmelnitskogo-utverzhdennye-tsarem-i-boyarskoy-dumoy-21-marta-1654-goda/