Арктическая кампания Крымской войны

Арктическая кампания — эпизод Крымской войны, боевые действия английской военно-морской экспедиции, находившейся летом 1854 года в Белом море, для уничтожения российского судоходства, береговых укреплений и блокирования Архангельского порта.

Несмотря на то, что основным театром Крымской войны, на котором происходили основные сухопутные и морские сражения решившие исход кампании, был Черноморско-Азовский регион, отдельные боевые столкновения происходили и на других морских границах России: акватории Баренцева и Белого морей, Балтийском море, российском побережье Тихого океана. В течение двух навигаций 1854-1855 годов союзная эскадра, представленная главным образом английскими кораблями, действовала в российский арктических водах, захватывая торговые суда и периодически совершая нападения на прибрежные русские поселения.

По-мнению исследователей, основной целью Великобритании в этом конфликте было ослабление экономического потенциала России, путём нарушения её морской торговли в данном регионе, блокады портов, разрушения береговой инфраструктуры, уничтожения торгового флота. При удачных обстоятельствах, союзники также рассчитывали на захват Архангельского порта. Важной политической задачей для англичан было продемонстрировать свою военную мощь и показать европейскому общественному мнению, что война с русскими ведётся на широком фронте от Севастополя до Аландских островов, от Колы до Петропавловска-на-Камчатке.

Ход кампании:

Появившиеся в начале лета 1854 года в акватории Белого моря, англичане в качестве основной базы выбрали остров Сосновец, очень удобно расположенный в Горле Белого моря для блокады Архангельска и других беломорских портов и перехвата кораблей, идущих этим относительно узким проливом. На острове был создан склад угля, необходимого для работы паровых корабельных машин.Уже 5 июня английские фрегаты захватили у Трёх Островов кемскую шхуну, везущую груз муки в Норвегию, которую в качестве первого трофея вместе с грузом отправили в Англию. Через несколько дней были перехвачены ещё две русские торговые ладьи.

26 июня находящийся в Архангельске епископ Варлаам получил сообщение от настоятеля Никольского монастыря, что в заливе появился неприятельский фрегат, сделавший промеры глубины и осмотревший берега, но атаковать хорошо подготовившийся к обороне Архангельск англичане в итоге не решились.

В течение июля и августа английский флот совершал рейды по всему Белому морю, останавливая встреченные торговые суда и конфисковывая их товары. Нападениям подвергся ряд прибрежных поселений, в том числе были почти полностью сожжены Кандалакша, Пушлахта, Кий-остров, Кола, разграблен Онежский Крестный монастырь.

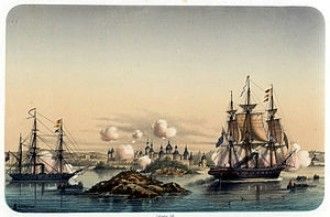

Бомбардировка Соловецкого монастыря:

Оставленный без серьёзной военной поддержки от губернского центра, монастырь был вынужден изыскивать собственные средства к предстоящим боевым действиям. В том момент на Соловецких островах кроме около 200 монахов и послушников, 370-ти трудников и вольнонамных поселенцев, находилась только инвалидная команда из 53 пожилых военных инвалидов, под началом прапорщика Николая Никоновича охранявших заключенных в монастырской тюрьме. Общее руководство подготовкой к обороне взял на себя архимандрит Александр. Будучи человеком не лишённым личной храбрости, в прошлом исполнявшем обязанности полкового священника, он хорошо справился с обязанностями военного коменданта и начальника гарнизона. Несмотря на очень скудные вооружённые силы островов, население Соловков с большим патриотическим воодушевлением приступило к подготовке к боевым действиям. В архивных документах сохранились имена людей принявших деятельное участие в защите монастыря: отставного коллежского асессора Петра Соколова, обладавшего некоторыми познаниями в фортификации и артиллерии, по собственной инициативе начавшего приводить в боеспособное состояние монастырские укрепления, отставного лейб-гвардии унтер-офицера Николая Крылова и отставного гренадера Петра Сергеева добровольно пошедших в этот момент на вторичную службу в Соловецкую команду и многих других. Настоятель Александр на свой страх и риск предложил некоторым арестантам Соловецкой тюрьмы принять участие в обороне монастыря, и, в результате, из них был сформирован дополнительный отряд в 20 человек в помощь инвалидной команде.

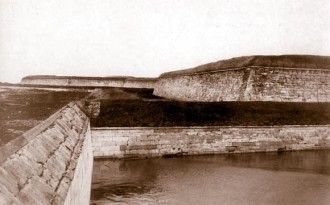

Но энтузиазм защитников не мог полностью компенсировать недостаток в оборонительных средствах. При ревизии монастырского арсенала выяснилось, что хранящиеся в нём старинные ружья к стрельбе уже не пригодны, а довольнно большое количество бердышей, секир, копий мало что могло добавить к обороноспособности обители. Из 20 старинных монастырских пушек годными к стрельбе были признаны только два 3-фунтовых орудия. Остальные либо рвались при пробных выстрелах, либо просто крошились, когда с них снимали ржавчину. К счастью, 16 мая 1854 года монастырские суда привезли из Архангельска 8 6-фунтовых пушек с комплектом в 60 снарядов на каждую - тот самый излишек, оставшийся после вооружения Новодвинска и Архангельска, о котором распорядился вице-адмирал Бойль. С этими же кораблями на остров прибыли инженерный офицер Бугаевский - с целью обустройства артиллерийских батарей и фейерверкер 4-го класса Новодвинского гарнизона В. Друшлевский — для командования батареей, а также обучения стрельбе из орудий солдат инвалидной команды. В итоге присланные пушки разместили в амбразурах западной стены монастыря, а из двух маленьких соловецких орудий соорудили небольшую мобильную батарею. Уже через десять дней Друшлевский докладывал Бойлю, что «вооружение Соловецкой батареи окончено 25 числа сего месяца». С этого дня Никонович и Друшлевский ежедневно проводили обучение нижних чинов инвалидной команды и добровольцев-островитян стрельбе и приёмам штыкового боя.

ССылка на источник: http://vikipediya.wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B