Пустыня Намиб

Одна из самых прохладных и суровых пустынь мира – прибрежная пустыня Намиб. Она простирается узкой полосой вдоль западного побережья Африки, омываемого холодным Бенгельским течением Атлантического океана. Пустыня тянется от Мосамедиша на севере (Ангола), пересекает территорию Намибии и вклинивается в Северо-Капскую провинцию ЮАР, выходя к устью р. Улифантс (Западно-Капская провинция). Протяженность пустыни Намиб – около 1500 км, ширина от 50 до 150 км. С востока пустыня ограничена крутым уступом плато юго-западной Африки, цепочкой плоскогорий Каоко, Комас и других с высотами до 2600 м, на юго-востоке сливается с пустыней Калахари, на юге переходит в регион Суккулентного Карру. Прибрежная часть пустыни Намиб в Анголе носит название «пустыня Мосамедиш» (Mocamedes Desert), это самая северная оконечность Намиба (длина 450 км). К северу она переходит в пустыню Каоковельд.

Образованию пустыни Намиб способствовали две причины. Во-первых, пересекающие континент восточные ветры теряют последнюю влагу над высоким плато юго-западной Африки, и в Намиб влага не доходит. Во-вторых, холодное антарктическое Бенгельское течение, возникающее у мыса Доброй Надежды и идущее к северу, сильно охлаждает океанские воды у западных берегов Африки, и вместо дождя образуются туманы. Поэтому Намиб часто называют пустыней туманов.

Прибрежная полоса, где расположена пустыня Намиб, неоднородна по рельефу, в связи с чем она может быть разделена на прибрежную (приморскую) часть пустыни, центральную часть платформы Намиб и дюны Намиб.

Узкая часть прибрежной пустыни от ангольской границы к югу до р. Кёйсеб, занимая так называемый Берег Скелетов, представляет собой галечниково щебнистую, мелко- и крупнокаменистую, почти не имеющую растительности пустыню, что делает ее сходной с североафриканскими серирами и регами. Редко местами встречаются пески и песчаные гряды. Платформа Намиб представляет собой плоскую, довольно равномерно поднимающуюся на восток до высот 700–1000 м подгорную равнину, доходящую до подножия плато юго-западной Африки (до Намибского Уступа). Равнина сложена толщами морских, пролювиальных и аллювиальных отложений, из которых выступают островные горы — инзельберги, останцы древнего, сильно метаморфизованного, возможно, докембрийского фундамента Африки. Их количество и высота увеличиваются по мере приближения к внутреннему плато. Сквозь скалистые горы на севере несколько речек прорезают глубокие ущелья с отвесными обрывами. В рельефе выражены конусы выноса длиной до 50 км, сложенные слабоотсортированной и сцементированной толщей рыхлых пролювиальных наносов. Вне таких пространств на более возвышенных участках поверхность образована щебнистым элювием. В таких условиях местами образуются известковые, реже гипсовые, а на более древних поверхностях кремниевые коры. Окремнению подвержены главным образом карбонатные породы.

Скопления песков в виде огромных дюн в центральной части пустыни Намиб от Уолфиш-Бей до Людерица тянутся по берегу океана почти на 450 км, местами полосой до 150 км в ширину. Пески пустыни Намиб по происхождению очень гетерогенны.

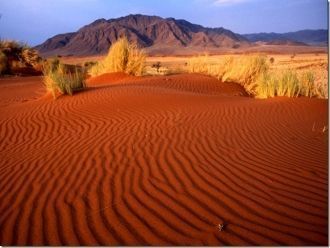

Прибрежные дюны имеют желто-белую окраску, дальше в глубь пустыни (от 30 до 130 км) окраска элювиальных и пролювиальных песков становится темно-красной, что объясняется присутствием гранатовых зерен и указывает на большую степень окисления железа. Как правило, дюны ориентированы с северо-запада на юго-восток. Сильный прибой постоянно выбрасывает новые массы песка, и ветер уносит их во внутренние районы пустыни. Рельеф песков барханный, со сложным сочетанием крупных и мелких скоплений, образующих часто сложные формы грядово-барханного типа высотой в десятки метров. Высота песчаных гряд доходит здесь до 40 м. Подвижность их слабая.

Южнее р. Куйсеб господствует песчаная пустыня с подвижными дюнами. Дюны Намиб покрывают весь каменистый субстрат платформы от р. Кёйсеб до р. Оранжевой. Здесь встречаются дюны, достигающие в высоту 300 м.

Река Куйсеб, пересекающая платформу Намиб, резко обрывает распространение дюн на севере. Цепи дюн появляются и к югу от р. Оранжевой, а также у северной окраины пустыни Намиб, выходящей к ангольской границе. Южная часть пустыни от Людерица до устья р. Улифантс — плоская каменистая платформа с низкими каменистыми грядами и маломощными отложениями песка и гравия. Для окраинных частей внутреннего плато характерны каменистые пустыни типа гамад. Пустыня Намиб простирается вдоль побережья Атлантического океана в западной части Намибии, с севера на юг от устья р. Униаб до г. Людериц. Вглубь материка регион уходит на 80–200 км от берега океана до подножий гор Намибского Уступа. В целом пустыню Намиб (в широком понимании) можно поделить на две: собственно Намиб и пустыня Каоковельд. Побережье к северу от Валвис-Бей в Намибии пересекает зона климатического перехода, которая делит прибрежную область на два района: северный, в котором осадки выпадают летом (пустыня Каокевельд) и южный, где осадки выпадают зимой (регион пустыни Намиб). Узкая полоса в пределах этой зоны перехода (шириной 50 км) является самой засушливой областью в Южной Африке, осадки в которой выпадают спорадично и нерегулярно.

Собственно Намиб может быть также поделен на два района – Центрально-Намибский (от р. Униаб до р. Куйсеб) и Южно-Намибский (от р. Куйсеб до г. Людериц). На севере Центрально-Намибский район переходит в пустыню Каоковельд, а на юге – в Суккулентный Карру, который проходит вдоль западного побережья Южной Африки.

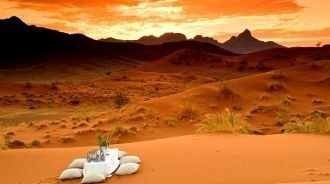

Климат пустыни Намиб океанический, экстра-аридный. Близость холодного Бенгельского течения сильно умеряет климат прибрежной полосы, определяет необычно низкие для этих широт температуры. Средние месячные температуры воздуха самого теплого месяца 17–19°, самого холодного 12–13°. Сравнительно низкие температуры воздуха в пустыне объясняются выхолаживанием его нижних слоев от соприкосновения с холодным течением. Зима на побережье мягкая. Дальше вглубь материка суточные перепады температур становятся весьма заметными: дневные летние температуры могут подниматься выше 45°C, а ночью опускаться ниже нуля.

Осадков в пустыне выпадает очень мало – от 2 мм в самых аридных районах до 200 мм у подножья Намибского Уступа. Максимум их приходится на зимнее время (май–сентябрь). Практическое отсутствие осадков в пустыне Намиб связано с незначительным количеством влаги, приносимой зимой западными ветрами, которые, проходя над холодными водами Атлантики, охлаждаются. Поступая на материк, воздух не достигает уровня конденсации. Поэтому дождей здесь почти не бывает. Летом же на приморскую равнину поступает сухой воздух, приносимый с материка юго-восточными ветрами.

Однако относительная влажность воздуха в пустыне Намиб высокая. В среднем она доходит до 80% против 15–30% во внутриматериковых пустынях Африки. На побережье влажность 100% в течение 19 часов в сутки летом и 11 часов зимой. Почти все побережье Намиб большую часть времени (180 дней в году) затянуто плотным серым туманом. Туман с океана – главный и очень скупой поставщик влаги. Влияние его распространяется лишь на узкую (до 40 км) прибрежную часть. Вследствие особенностей климата утром на побережье выпадает очень обильная роса, и для некоторых видов растений и животных роса является намного более важным источником влаги, чем осадки. До крайнего юга пустыни иногда доходят зимние штормы, которые правят над Южной Африкой в районе мыса Доброй Надежды; на высоких южных горах иногда выпадает снег. Поверхность Намиб пересекают сухие русла периодических водотоков, большая часть которых приурочена к территории, расположенной к северу от дюнной части Намиб. Среди пересыхающих рек – Куйсеб (Кёйсеб), Свакоп, Омаруру и др. Они оживают лишь на одну-две недели в течение ряда лет. Свакоп и Омаруру (к северу от Свакопмунда) достигают океана. На юге между Кусейбом и Оранжевой рекой все временные водотоки теряются в солончаках или грязевых впадинах «влей», расположенных перед грядами песчаных дюн или в промежутках между ними.

Постоянно текущими реками, пересекающими пустыню Намиб, являются Кунене на границе Намибии с Анголой и Оранжевая на границе с ЮАР. Между бухтами Сэндвич и Валвис Бей в зоне береговых валов расположена цепь засоленных эоловых котловин, периодически затопляемых водой во время высоких приливов. В котловинах добывают соль. Подземные воды платформы Намиб, занимающей основную площадь пустыни, залегают глубоко, а в пределах системы сухих русел они залегают сравнительно близко к поверхности и местами доступны для растений. Подземные стоки, когда вода просачивается в песок и свободно течёт под песком по слою из водонепроницаемой породы, используют для водообеспечения прибрежных городов. Например, подземным стоком реки Кусейб, который перехватывается в 40 километрах от морского берега, обеспечиваются водой города Уолфиш-Бей и Свакопмунд; речка Койхаб теряется в дюнах, и её вода из подземного стока водопроводом длиной 130 километров доставляется в порт Людериц в южной части Намибии.

Между Людерицем и рекой Куйсеб лежит Южная Намиб – обширное дюнное поле длиной 320 км и шириной около 120 км. Впечатляющие линейные и крестообразные дюны зесь достигают высоты 300 м. Между этим дюнным полем и океаническим побережьем лежит полоса мелкобугорковатой пустыни (с бугорками 1–2 м высотой). Движение дюн идет на север, благодаря преобладающим южным ветрам. Этот песчаный поток перерезается прирусловыми рощами вдоль р. Куйсеб, образующими ветрозащитный барьер. К северу от р. Куйсеб начинаются щебнистые равнины с разбросанными тут и там останцами из гранитов и известняков – это Центральная Намиб. Большая часть поверхности Намиба полностью лишена почвы, представляя собой голую коренную породу; другие области покрыты ползучими песками. Почвы, которые тут встречаются, как правило, очень засолены, загипсованы или прочно зацементированы известью; оставшиеся создают сплошную поверхностную корку.

Из-за сухости климата настоящий почвообразовательный процесс в пустыне не происходит, поэтому здесь нет почв с хорошо выделяемым профилем. Почвы поверхностные, песчаные или иногда известковые, с карбонатными корками, состоящими из частиц разного размера. В районах приокеанических на поверхности обычны соленые корки, в полосе, где проникают прибрежные туманы, почвы засолены. В регионе характерно также накопление гипса, особенно в центральной и южной частях пустыни Намиб. Во внутренних районах Намиб встречаются слаборазвитые полупустынные бурые почвы. Считается, что пустыня Намиб – старейшая пустыня мира, аридные и полуаридные условия здесь существовали последние 80–55 млн. лет.

Пустыня делится на три географические зоны, которые тянутся полосами вдоль побережья. Между этими зонами существуют широкие переходные области.

1. Очень узкая прибрежная полоса, где сильно ощущается влияние океана. Годовое количество осадков 2–20 мм, в году свыше 180 дней с густыми туманами. Дневные температуры низкие, в результате прихода прохладного воздуха и района Бангальского течения, а суточные и сезонные перепады температур минимальны (суточные 2–5°C).

2. Внешний Намиб, который занимает остаток западной части пустыни годовое количество осадков увеличивается до 20–50 мм, а количество дней с густым туманом – всего 40 в году.

3. Внутренний Намиб, в восточной, наиболее континентальной части пустыни. уманы редки, а годовое количество осадков достигает 50–85 мм. При этом перепады температур становятся очень заметны, иногда в течение суток от ниже 0° до плюс 50° C. Современная карта растительности пустыни Намиб (приводится по: Juergens et al., 2013) наиболее точно отражает распределение растительных сообществ по зонам, вытянутым параллельно океаническому побережью. Здесь геоботаники различают несколько полос растительности, идущих от океана вглубь материка. Первая полоса растительности, ближайшая к океану, находится в зоне туманов и состоит из редкокустаниковой пустыни с доминированием карандашника Arthraerua leubnitziae, здесь характерны участки лишайниковых пустынь. В засоленных участках появляются солянка (Salsola spp.), а на пляжах суккулентные низкие кустарники и кустарнички – парнолистник монетолистный Zygophyllum stapffii и браунантусы (Brownanthus ssp.). Характерны также виды рущий (Ruschia ssp.). В годы с дождями развиваются однолетние эфемерные суккуленты Mesembryanthemum cryptanthum, спороболы и селины Stipagrostis obtusaи Stipagrostis ciliata. В переходной зоне между кустарниковыми пустынями и опустыненными степями по равнине идут сообщества с доминированием карандашника Arthraerua leubnitziae, парнолистника монетолистного Zygophyllum stapffii и селина реснитчатого Stipagrostis ciliata.

Следующая полоса – опустыненные степи центральной равнины (по карбонатным поверхностям). Доминирует селин тупой Stipagrostis obtusa, а на восточных карбонатных равнинах – полевичка нинденская Eragrostis nindensis. В центре этой полосы находится небольшой фрагмент опустыненных степей с доминированием селина волосисто-голого Stipagrostis hirtigluma, на севере – фрагменты степей с доминированием селина Хочстера Stipagrostis hochstetteriana, а на юге – мелкие фрагменты степей с доминированием селина одноколоскового Stipagrostis uniplumis.

Третья полоса находится в зоне перехода к саваннам и расположена на восточных равнинах и предгорных холмах. Это очень разреженные саванны из акации красноколючей и мопана Acacia reficiens – Colophospermum mopane с напочвенным покровом из редких злаков. Площадь этих трех зон – прибрежно-кустарниковой, степной и саванновой – приблизительно одинаковая. на юге Намибии начинается зона подвижных дюн, которая прерывает три полосы растительности; растительный покров ее крайне разреженный и однородный. Южно-Намибский район – обширная территория, ботанически чрезвычайно слабо исследованная. Доминирующий злак песков – эндем пустыни, многолетник селин саблелистный Stipagrostis sabulicola. Кроме эндемичного вида селина, на дюнах поселяется несколько видов – это селин Stipagrostis gonostachys, монсония Monsonia ignorata и суккулент триантема Trianthema hereroensis. Эти многолетние растения произроастают в основном в нижней части склонов дюн и хорошо приспособлены к постоянному перевеванию песков. Между полем дюн и побережьем идет полоса бугорков – это бугорковатая пустыня, бугорки образованы растениями: акантосициос ощетиненный, или растение нара Acanthosicyos horrida, карандашным растением Arthraerua leubnitziae и парнолистником монетолистным Zygophyllum stapffii. У подножий дюн обычны разнообразные суккуленты и акации жирафовая и серая Acacia erioloba и Acacia haematoxylon.

За зоной песков в Южной Африке начинаются злаковокустарниковые пустыни с доминированием в напочвенном покрове селина Хочстера Stipagrostis hochstelleriana, ковыля намаквенского Stipa namaquensis, дикого проса (Panicum spp.); из кустарников обычны акации (Acacia nebrownii, Acacia mellifera), пенции (Pentzia spp.), солянки (Salsola spp.), встречаются также комбретумы (Combretum spp.) и алоэ дихотомический Aloe dichotoma. Последний очень характерен для выходов останцов и каменистых склонов. К северу от этого района лежит Центрально-Намибский район. Узкая полоса растительности из низких кустарников и кустарничков (шириной до 200 м) тянется здесь вдоль побережья океана к северу до р. Свакоп (Swakop). Она образована Psilocaulon salicornioides, Zygophyllum clavatum, Salsola aphylla, Salsola nollothensis. Веточки этих растений полузасыпаны песком. На скалах и каменистых участках произрастают кустарнички Drosanthemum luderitzii, Ruschia sedoides, Tetragonia arbusculoides, а также однолетние злаки селин Германна Stipagrostis hermannii, селин намибский Stipagrostis namibiensis, селин почтибесстебельный Stipagrostis subacaulis. Если двигаться от побережья внутрь материка, то далее следует обширная щебнистая равнина, на которой практически нет сосудистых растений. Зато здесь можно встретить разноцветные лишайники – Teloschistes flavicans, Parmelia convoluta, уснеи Usnea spp. Некоторые из этих лишайников не прикреплены ни к какому субстрату – это лишайники-перекати поле. Примерами таких лишайников являются ксантомакулина Xanthomaculina convoluta и пармелия Хью Parmelia hueana. Еще восточнее проективное покрытие растениями щебнистой равнины увеличивается – в основном за счет однолетних злаков (преимущественно видов селина Stipagrostis ). В течение периода длительной засухи эти растения выживают в виде спящих семян, затем после дождя (более 20 мм) очень быстро прорастают, превращая пустыню в море злаков. На каменистых выходах по этой равнине можно встретить также отдельно разбросанные кустарники – африканские моринги Moringo ovalifolia, молочай Euphorbia virosa и несколько видов коммифор (Commiphora spp.).

Вдоль сухих русел внутри этого региона наблюдаются сомкнутые групировки споробола Sporobolus robustus или более рыхлые группировки полевички колючей Eragrostis spinosa. Также вдоль русел кое-где встречаются отдельные деревца жирафовой акации Acacia erioloba. Вдоль рек Свакоп и Куйсеб встречаются рощи этой акации вместе с акацией белой Acacia albida, тамариском Tamarix usneoides, сальвадорой персидской Salvadora persica и заносным табаком Nicotiana glauca родом из Южной Америки. На засоленных почвах на удалении от побережья распространены солянковые пустыни с господством галофитов (Suaeda spp., Atriplex spp., Traganum spp., Salsola spp., Atriplex spp.), а по соленым маршам вдоль берега идут сплошные заросли злака одиссеи Odyssea paucinervis.

Достаточно однообразный растительный покров пустынь нарушается флористическими "возмущениями" на на каменистых поверхностях и выходах останцов, скал. На севере Намибии на таких поверхностях распространены опустыненные степи со Stipagrostis hirtigluma и отдельными деревцами коммифоры дикой Commiphora wildii. А на востоке каменистые кустарниковые сообщества из Commiphora saxicola либо суккулентные каменистые пустыни из молочая дамарского Euphorbia damarana. Отдельный "остров" образуют горы Брандберг со своим комплексом растительных сообществ на склонах. На скалах в пустыне формируются относительно благоприятные условия для произрастания растений, поскольку здесь даже небольшие осадки стекают в трещины, где влага защищена от испарения и где создается известный запас воды. В прибрежной части пустыни Намиб условия, где могут существовать многолетние растения, создаются в местах с близким уровнем грунтовых вод. Особенно благоприятны условия для роста растений на трудно поддающихся выветриванию обнажениях кварца, диабаза, а также мрамора (кристаллические известняки). На щебнистых грунтах одиночно произрастают мезембриантемум Mesembryanthemum salicomioides и др. виды этого рода, парнолистник простой Zygophyllum simplex, солянки (Salsola spp.). После редких дождей семена этих растений, покоящиеся в почве, быстро прорастают, и ненадолго образуется яркий ковер цветущих эфемеров. Особенно выразительна растущая на песчано-гравелистых плато «древесная лилия», или коккербум, алоэ дихотомический Aloe dichotoma, с толстым суккулентным стволом и округлой шапкой корявых ветвей, дихотомически ветвящихся. Между отдельно стоящими древесными алоэ разбросаны приземистые подушки молочая Euphorbia gummifera.

В руслах временных водотоков, остающихся сухими почти круглый год, поселяются кустарники, способные достигать корнями водоносных горизонтов. Среди них доминируют тамарикс Tamarix articulata, дереза четырехчленная Lycium tetrandrum и шведа кустарниковая Suaeda fruticosa.

На скалах среди расщелин, где условия увлажнения более благоприятны, растительный покров становится разнообразнее. Частые, но очень незначительные осадки, приносимые туманом, способствуют развитию на скалах многочисленных лишайников. Здесь также укореняются различные низкорослые стеблевые и листовые суккуленты. Наиболее обычны Trichocaulon dinteri, Euphorbia brachiata, Pelargonia roessingense, Adenia pechuelli. Своеобразны суккулентные виды циссуса (Cissus juttae и др.) из семейства виноградов. Их толстые, иногда даже бочковидные стволы возвышаются среди обломков скал. Преобладают суккуленты, отличающиеся небольшими размерами. Среди этих суккулентов выделяется три группы:

1. Стеблевые суккуленты – трихокаулоны (Trichocaulon dinteri, Trichocaulon pedicellatum), худия Hoodia currori, молочай ветвистый Euphorbia brachiata.

2. Листовые суккуленты – виды литопсов (Lithops spp.), герера (мезембриантемум) Босса Hereroa bossii, анакампсерос Anacampseros albissima, алоэ Aloe asperifolia, котиледон Cotyledon orbiculata.

3. Стеблевые суккуленты (временами облиствленные) – пеларгония Pelargonium roessingense, саркокаулон Sarcocaulon marlothii, отонна Othonna protecta, клейния Senecio longiflorus, адения Adenia pechuelli.

На скалах близ бухты Людериц обнаруживаются все три группы суккулентов, но преобладают мезембриантемумы. Таким образом, в пустыне в целом выделяется 6 типов растительности:

(1) суккулентно-кустарниковые пустыни прибрежной зоны, где растительность состоит из суккулентов, которые большую часть влаги получают из тумана и росы;

(2) разреженные растительные группировки в зоне внешнего Намиба (почти голая пустыня);

(3) опустыненные и сухие степи внутреннего Намиба, которые годами могут выглядеть как безжизненная пустыня, но после дождей она покрывается густым ковром невысоких трав, как однолетних, так и многолетних, которые переживают засуху под землёй в виде луковиц и клубней;

(4) разреженные кустарники и травянистые группировки на дюнах южного Намиба;

(5) разреженные группировки деревьев (преимущественно акаций) и кустарников по долинам наибольших рек;

(6) кустарниковые пустыни в зоне к югу от южной границы зимних дождей: здесь растут кустарники, которые способны выдержать летнюю засуху. Пустыня Намиб считается самой старой пустыней мира – аридный режим существовал здесь как минимум последние 55–80 млн. лет. Появление Бенгельского апвеллинга рядом со столь горячим материком усилило аридность в современное время. Но сама аридность возникла не от этого. Регион длительное время был изолирован от всех климатических изменений, будучи зажатым между атлантическим побережьем и Намибским Уступом. Аридные условия возникли здесь, вероятно, при материковом раздроблении Западной Гондваны 130–145 млн. лет назад, когда плита заняла нынешнее место вдоль тропика Козерога. Продолжительный засушливый период сформировал здесь собственную флору и фауну, так как в ходе эволюции пустынных видов регион оставался относительно стабильным в климатическом отношении. Это привело к образованию большого количества эндемов с многочисленными приспособлениями к аридным условиям. Флора Намибии насчитывает 4300 видов двудольных и 422 вида однодольных сосудистых растений, около 200 видов эндемичны. В списке лишайников около 100 видов. Флора пустыни Намиб исключительно оригинальна по своему составу, отличается высоким уровнем эндемизма. Здесь многочисленны виды семейств аизооновых (Aizoaceae), молочайных (Euphorbiaceae), толстянковых (Crassulaceae), немало эндемичных видов алоэ из семейства лилейных. Много стеблевых и особенно листовых суккулентов. Особенно характерны виды обширного рода мезембриантемум (Mesembryanthemum) из сем. Аизооновых, который разделяется современными систематиками на 100–120 отдельных родов. Характерны также литопсы (Lithops spp.) и фенестрарии (Fenestraria spp.) из того же семейства, называемые «растения-камни» и «оконные растения». Эти растения почти полностью погружены в почву, на поверхность выходит только похожая на прозрачный камень водоносная часть мясистого листа. Таким образом эти растения предохраняют себя от излишнего испарения и перегрева солнечными лучами (проходя сквозь прозрачную «оконную» поверхность листа, солнечные лучи не столь сильно нагревают ее). В засушливый период эти «растения-камни» кажутся безжизненными, но после редких дождей выбрасывают вверх яркие, красивые цветы. В северной части Намиба и лежащей к северу от нее пустыни Каокевельд характерен эндемичный и монотипичный вид растения – вельвичия удивительная Welwitschia mirabilis (=Welwitschia bainesii), одно из самых замечательных растений мира. Это растение относится к голосеменным и из известных нам растений отдаленно родственно эфедре. Это дерево-карлик. Его ствол наполовину погружен в землю и возвышается над почвой на полметра, зато толщина его достигает 1,2 м. Основной корень уходит вглубь на 2–3 м. Вельвичия отращивает только два гигантских листа, медленно растущие всю её жизнь, но редко превышающие длину 3 метра: они постоянно стираются ветром, который разрывает листья на тонкие кусочки и переплетает их. Листья прикрепляются к стеблю, который напоминает огромную редиску конической формы, торчащую из земли на 30 см. Вельчивия известна своей способностью расти в чрезвычайно сухих условиях, используя росу и туман как основной источник влаги. Эта влага конденсируется на листьях вельвичии и поглощается через многочисленные устьица, плотность которых у этого растения поразительна – около 22 тыс. на 1 см2. Поэтому и произрастание вельвичии ограничено в основном прибрежной полосой пустыни Намиб: дальше 50 км от берега это растение почти не встречается.

Этот реликтовый вид распространен от р. Куйсеб в Намибии до р. Намиби в южной Анголе. Растения в ландшафте разбросаны друг от друга на расстоянии более 20 м, встречаясь по широким сухим руслам на щебнистых равнинах и особенно в верховьях русел сухих водотоков. Эти сухие каналы настолько неглубоки, что почти незаметны, однако именно по ним идет сток поверхностных вод во время редких дождей. Почвы в это время пропитываются влагой на глубину в 1,5 м, и эта подземная влажность может здесь сохраняться годами. Это самые долгоживущие листья в жизни растений. Считается, что возраст самых крупных растений вельвичии может достигать 2,5 тыс. лет. В чуть более влажных местах пустыни встречается другое известное растение Намиба – нара, или акантосицис ощетиненный Acanthosicyos horridus. Это ещё один местный эндемик, который растёт на песчаных дюнах. Плоды нары составляют пищевую базу и источник влаги для многих животных, которые иначе не могут выжить в пустыне – от африканских слонов до антилоп и дикобразов. По сухим руслам водятся некоторые копытные, в частности, зебра Хартманна Equus zebra hartmannae. В долинах рек, на поросших скудной растительностью склонах пасутся небольшие стада ориксов Oryx gazella – крупных антилоп с длинными копьевидными рогами. По скалистым ущельям внутреннего Намиба держатся антилопы-прыгуны Oreotragus oreotragus. В долинах обитают также павианы, а в прошлом веке сюда часто заходили слоны. Впадины и дюны дают убежище страусам.

Из млекопитающих наиболее интересны колониальные сурикаты, или «земляные человечки» Suricata suricata из семейства Виверровых. Они либо роют норы на равнине, либо селятся в расщелинах между скал. Питаются они всевозможными мелкими животными, а также луковицами растений. В южной части пустыни из немногочисленных крупных млекопитающих можно назвать орикса, или гемсбока Oryx gazella.

Слоны, носороги, львы, гиены, шакалы встречаются на севере пустыни, особенно в долинах рек, которые текут с внутреннего плато в Атлантику. Дюны внешнего Намиба служат домом некоторым паукам, комарам (в основном жукам и муравьям), и пресмыкающимся, особенно гекконам и змеям, однако млекопитающие тут практически отсутствуют. Состояние экосистем в пустыне Намиб считается ненарушенным, ведь экорегион почти не используется человеком, а кроме того, здесь организованы обширные охраняемые территории. В пустыне Намиб создан ряд ООПТ (всего 21), особенно национальных парков, а также рекреационные терриитории.

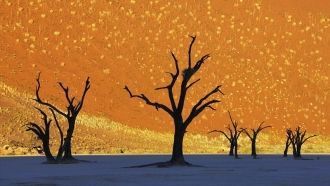

Крупнейшим в южной Африке является национальный парк Намиб-Науклуфт (Namib-Naukluft National Park) площадью почти 50 тыс. км2, находящийся в центральной части региона. Парк протягивается от Свакопмунда на севере до Людерица на юге. В южной части парка находится зона добычи алмазов (Diamond Area No. 2), закрытая для доступа. В 2020 г. истекает срок аренды земель под добычей алмазов, после чего этим участкам потребуется новый режим охраны. Основные ландшафты ООПТ – щебнистые равнины, дюнные поля, восточная полупустыня и река Куйсеб, то есть в парке представлены все основные элементы растительности Центральной и Южной пустыни Намиб. В пределах парка находится хорошо известный Сьюссусвлей (Soussusvlei), окруженный самыми высокими в мире дюнами. Сьюссусвлей – обширный глинистый пэн (неглубокая котловина), окруженный огромными дюнами из красного песка, расположенный в Намиб-Лив, Намибия. Влей и протекающий здесь временный водоток Чаучаб-Вотер заполняются водой во время редких дождей.

К северу от национального парка Намиб-Наукфлут лежит национальная рекреационная зона Западного Побережья (National West Coast Tourist Recreation Area ). Она тянется на 180 км вдоль побережья Атлантического океана, и режим охраны в ней менее строгий, чем в парке. В пределах этой зоны находится еще одна ООПТ – заповедник Cape Cross Seal Reserve – охраняющий одну из крупнейших в Южной Африке колоний капских котиков Arctocephalus pusillus. Здесь на скалистых отмелях обитает 80–100 тыс. особей котиков.

Значительный ущерб экосистемам пустыни наносят внедорожники, исколесившие пустыню в поисках полезных ископаемых или в туристических целях. Особенно сильно нарушаются щебнистые равнины, где оставленные внедорожниками колеи сохраняются на десятки лет (более чем на 40 лет). Редкие дожди настолько эпизодичны, что не размывают их. Наибольший ущерб эти колеи наносят лишайниковому покрову пустыни – лишайники особенно чувствительны к механическому воздействию, так как растут очень медленно и не могут быстро восстановить свои талломы после разрушения. На больших площадях многочисленные колеи, оставшиеся от внедорожников, превращаются в эфемерные водоемчики – образующие своеобразный микрорельеф, несвойственный первичным ландшафтам. Вода в них часто загрязнена нефтепродуктами. Основные угрозы экосистемам пустыни исходят от развивающегося туризма и добычи минеральных ресурсов. В настоящее время туризм развит слабо, но с годами ожидается его подъем. Растущий спрос на уран, алмазы и другие ресурсы также может усилить активность в регионе. Основной угрозой экосистемам национального парка Намиб-Науклуфт является понижение уровня грунтовых вод вдоль реки Куйсеб, вызванное выкачкой подземных вод Департаментом водных ресурсов на двух участках близ бухты Валвис. Вода из артезианских скважин используется не только для домашнего потребления в городах Валвис-Бей и Свакопмунд, но и в огромных количествах – урановым рудником Россинг близ Свакопмунда. Ведутся поиски артезианских вод и в других районах пустыни, что приведет к строительству в этих девственных экосистемах дорог, водопроводов и других объектов необходимой инфроструктуры. Сама река Куйсеб и растительность вдоль ее русла являются ветрозащитной стеной для южных ветров, перевевающих пески на север, на щебнистые равнины. Разрушение этого естественного барьера будет иметь сильные экологические последствия в этой части пустыни Намиб.

Еще одну угрозу крупнейшему национальному парку Намибии несут скотоводы тапнаар, выпасающие свои стада коз и ослов в пойме реки Куйсеб и вдоль окраины дюн. При имеющемся количестве домашнего скота происходит перевыпас, растительный покров выбивается, падающие стручки акаций поедаются домашним скотом, а не дикими животными. Кроме всего прочего, на юге пустыни распространились сборщики суккулентных растений, занимающиеся нелегальной продажей растений, в том числе и за рубеж. Для некоторых видов – таких как пахиподиум намакванский Pachypodium namaquanum, этот ущерб может быть довольно значительным и привести к сокращению популяций.

Ссылка на источник: http://ukhtoma.ru/geobotany/africa22.htm