Христорождественский собор (Рига)

С 1884 года в бульварном ансамбле Риги, на Эспланаде, историческом месте, где когда-то возвышалась гора Кубес и храбрый лив сразил немецкого миссионера-завоевателя, появляется Православный храм – Рижский Кафедральный собор.

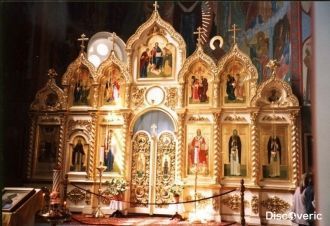

История Рижского кафедрального собора началась с того, что с благословения епископа Рижского и Митавского Вениамина (Карелина) в семидесятых годах XIX века был начат сбор пожертвований на будущий храм. Спустя полгода генерал-губернатор Лифляндии князь Петр Багратион (родственник великого полководца) направил ходатайство министру внутренних дел России о строительстве в Риге достойного кафедрального собора.17 апреля 1874 года, по повелению Александра II, Рижской епархии выделяется 900 тыс. рублей на строительство храма. А три известных рижских архитектора Я.-Ф. Бауман, Г. Шель и Р. Пфлуг уже завершают работу над своими проектами будущего собора, чтобы представить их на экспертную оценку как в Риге, так и в Москве и Санкт-Петербурге.В итоге, в декабре 1875 года, на проекте академика Роберта Пфлуга была начертана резолюция Александра II: «Приступить к сооружению...»Строительство сдавалось в подряд на конкурсной основе. Предпочтение было отдано виленскому губернскому архитектору академику Чагину.К началу 80-х годов XIX века сооружение здания в русско-византийском стиле было уже практически завершено. Но здесь неожиданно возникла необходимость нового дополнительного архитектурного решения в связи с царским подарком городу и собору: Александр III прислал в дар храму 12 колоколов. Самый большой, освящённый во имя Александра Невского, весил более 800 пудов. Каждый колокол являлся выдающимся произведением художественного литья. Отливались они на заводе московского купца Николая Дмитриевича Финландского. Отливал колокола один из выдающихся мастеров конца XIX века Ксенофонт Веревкин. Роберту Пфлугу было заказано дополнительное проектирование для этого ансамбля колоколов, и так появилась колокольня над главным входом в собор.Рижский кафедральный собор Рождества Христова строился восемь лет: освящение закладки собора состоялось 3 июля 1876 года. Первый камень в будущее здание заложил епископ Рижский и Митавский Серафим (Протопопов). 24 апреля 1884 года состоялась передача его в ведение духовного ведомства.А в субботу, 27 октября 1884 года, над Ригой впервые раздался звон 12 колоколов собора.С тех пор рижский кафедральный собор становится общепризнанным духовным центром не только Риги, но и всего края.К сожалению, 20 век наполнил история собора драматическими страницами разрушений, разорений и восстановления.Расположение Православного Кафедрального собора в бульварном ансамбле Риги очень символично, ибо в государстве, вошедшим в средневековую историю как католическо-феодальная Ливония именно православие являлось первой христианской конфессией. В современной Латвии православных около 300 тысяч, и не только русских, но и православных латышей, и в Риге много православных храмов и имеется старинное православное кладбище – Покровское.Задолго до начала немецкой колонизации латвийских земель крепнущее и процветающее православное русское государство, являясь ближайшим соседом, было связано с землей Латвии тесными и давними торговыми и культурными связями. Два значительных торговых пути шли через Латвию в Россию: один - по Двине в Полоцк и Витебск, второй - по Гауе во Псков и Великий Новгород.Ещё до 13 века предки современных латышей начали принимать православие, и не из принуждения или террора, а по свободному выбору. Немецкие миссионеры- католики появились здесь намного позже, и столкнулись с сильным влиянием православия, что и немудрено: ведь естественное влияние Руси было значительным.Русские первые познакомили латышей с христианством, и православие первое из христианских конфессий приобрело у латышей признание.Латышский язык беспристрастно и явно свидетельствует об этом: слова, относящиеся к религиозным понятиям и принадлежностям культа, заимствованы из русского, например: baznica (божница), kristit (крестить), krusts (крест), krustu mest (метать крест) krustmate (крёстная мать), gavet (говеть), klanities (кланяться), zvans (звон-колокол), zvanit (звонить) и много других словВ XII столетии латышский народ не был еще единой нацией, у него не было единого государства, а верования древних латышей находились на несравненно низшей ступени развития, если сравнить их с христианством. У латышей не было своего организованного жречества, и в религиозном отношении они были неорганизованны, вследствие чего перемена веры для них не была тяжела. Однако, русские мало увлекались присоединением инородцев к православию, и православие по существу было доступно только тем латышам, которые жили непосредственно по соседству с русскими и кое-как понимали русский язык. Русское духовенство не имело ни практики, ни закаленности на поприще миссионерства.Зато в 12 веке из заморских краёв начали появляться новые чужестранцы — немецкие торговцы.С 1186 г. по 1196 г. в стране ливов на миссионерском поприще действовал католический монах немец Мейнгард.Причём, прежде чем начать свою «миссионерскую» деятельность, немецкий монах испросил у полоцкого князя разрешение на проповедование христианства в стране ливов. И полоцкий князь Владимир благодушно дал своё разрешение. Свою ошибку полоцкий князь осознал только тогда, когда в 1200 году в Ливонию приехал католический епископ Альберт, которого на 23-х кораблях сопровождали крестоносцы. Епископ Альберт открыто начал проводить свою миссию при помощи огня, меча и хитрости.В 1201 году епископ Альберт основал свою политическую, экономическую и миссионерскую базу — Ригу, а в 1202 году начал организовать постоянное войско в виде ордена рыцарей «Меченосцев».Папа Целестин III издал специальную буллу, в которой обещался поддержать новое начинание католиков в Ливонии и давал миссионерам совет защищаться с оружием в руках. Аналогично походу против «неверных турок» папа Целестин III объявил и против «неверных ливов». Излюбленный приём крестоносцев был: огнём и мечём заставлять креститься тех, кто противились крещению.Известны многие совместные походы местных народов с русскими князьями против немцев, но все они закончились неудачами. Однако, считаясь с силами полоцкого князя, Альберт старался задобрить князя дарами и договорами. Любопытно, что брат этого самого Альберта, Теодорих, женился в 1207 году на дочери полоцкого князя Владимира с целью при помощи родства укрепить дружественные отношения. Однако, полоцкие граждане подняли бунт и прогнали Владимира с его семьёй из Полоцка.В том же 1207 г Кукенойский кн. Василько, после упорной борьбы с немцами, сжёг свой замок и убежал во Псков. В 1208 г. Альберт захватил Ерсику, разграбил замок и сжёг его. Генрих латышский в своей хронике при этом отмечает, что немцы в Ерсике уничтожили православную церковь и увезли в Ригу иконы и церковную утварь. Таким образом, передовые посты русских и вместе с тем православия попали в руки немцев. Те из православных, которые отказались принять католичество были убиты. Немногим удалось убежать в Россию.К 1215 г. епископ Альберт успел уже ликвидировать все те базы русских, откуда распространялось влияние русских на Латвию, как в политическом, так в религиозном отношении. В 1222 г. папа Гонорий III советует католическому духовенству энергичней выступать против православных и принуждать последних переходить в католичество. Во всех завоёванных областях немцы строили крепкие замки, а в замках жили католическому духовенству подчинённые и послушные рыцари и воины. Немцы не стеснялись применять насилие (огонь и меч) с целью принудить креститься некрещёных, и насилием перегонять в католичество иноверцев.Русские удельные князья враждовали между собой, благодаря чему Альберт имел возможность разбить тех, которые укрепились в Латвии, не боясь того, что другие русские князья придут своим сородичам на помощь. А в XIII столетии Русь подпала под татарское иго, которое русские несли до конца XV столетия, тогда было не до того, чтобы вмешиваться в дела основанной немцами католико-феодальной Ливонии, даже в тех случаях, когда помощь нужна была единокровным русским или людям единой веры с русскими. Естественно, что в середине же XIIIв ливонские немцы начали совершать набеги уже и на коренные русские области. Только после того, когда в 1242 г. Новгородский князь Александр Невский на льду Псковского озера на голову разбил войско немецких рыцарей, немцы присмирели, оставили Псков и запросили о мире. Но в Лифляндии и эстонских землях они основательно укрепились.Миссионеры «огня и меча» в ХIIIв. искоренили православие в Латвии, его место занял католицизм. Только в торговой Риге ещё оставались православные корни: Рига заключала торговые договоры с русскими князьями, а последние старались в договорах обеспечить право существования православных церквей в Риге, но членами православных приходов в Ливонии были православные русские, которые как торговцы и ремесленники жили в Ливонии. О православных латышах сведений нет.Однако, немецкие миссионеры знакомили латышей с христианством только внешне и формально. Немцы заботились о том, чтобы использовать своих слуг-латышей в смысле работ, повинностей и податей, а не об изъяснении латышам учения Христа. Немцы обещали ливов научить строить каменные замки, подобные тому, что выстроил у Икшкиле первый епископ-проповедник Мейнгард. Зато новокрещённые ливы должны были платить в пользу католической церкви десятину из своих доходов.По обычаю средневековых католиков ливам не давали св. Писание, ибо, согласно с распоряжениями пап чтение и изучение св. Писания (Библии) было дозволено только духовным лицам, а светским лицам даже чтение св. Писания было запрещено. Католические миссионеры мало обращали внимания на проповедь и разъяснение веры ливам, ибо они к тому же не знали языка ливов. Католическое богослужение совершалось на непонятном для них латинском языке.Латыши только формально числились католиками, а в действительности в своей жизни и в своих взглядах и понятиях они остались верны традициям и верованиям своих предков.В 1429 г. местный католический собор духовенства констатирует, что, несмотря на то, что латыши числятся католиками уже около 300 лет, они продолжают хоронить своих покойников на языческих кладбищах, соблюдая языческие обряды, верят в бога грома (perkons), почитают священные деревья, у которых еще приносят жертвы .Путешественник Мюнстер (XVI ст.) о Ливонии писал следующее: «Самое обыкновенное, чем ливонцы теперь занимаются в своих замках и барских усадьбах, это пьянство и обжорство. С величайшим бессердечием эти господа выжимают от крестьян всё то, что так бесстыдно расточают. Почти все крестьяне рабы; если кто-нибудь из них убежит от голода, плетей или от другого какого либо вида бессердечия, то, если убежавшего поймают, ему отрубают ногу для того, чтобы он не мог снова убежать. На свете нет другого такого несчастного народа. Они едят такую грубую пищу, какую у нас не ели бы и свиньи. Они носят самую грубую одежду и лапти. Словом, эти несчастные люди живут как дикие звери. Большинство из них язычники, которые об истинном Боге ничего не знают. Один обращается с мольбой к солнцу, другой — к луне, третий — к красивому дереву, четвертый — к камню» (Cosmografei Basel, 1500. p. 787).Отмечу, что и в современной Латвии согласно народной традиции день летнего солнцестояния – Лиго - является широко отмечаемым официальным праздником с несколькими выходными днями.Немецкие замки не воспевались латышами, а считались местами ужасов, на развалины замков латыши смотрели как на обиталище ужасных и отвратительных привидений и злых духов, а на одетых во все черное обитателей замков, «господ» - как на своих поработителей и злых рабовладельцев. Не даром латыши в своих сказках изображают злого духа в виде черного господина. Такой суровый приговор вынесли латыши миссионерам «огня и меча» и местам их пребывания — замкам. Приговор этот основывается, как на исторических фактах, так и на горьком житейском опыте, приобретённом в течении столетий.Интересно, что ежегодно в Латвии 11 ноября отмечается День Лачплесиса – народного героя, который прославился тем, что победил «чёрного рыцаря». Есть в Латвии и орден Лачплесиса. В этом году узнала для себя, что кавалером этого ордена в частности стал (посмертно)… Бенито Муссолини.Широкое распространения православия начинается в Латвии вновь лишь в 19 веке. Причём, уже в составе Российской империи рижскому православному архиепископу Иринарху пришлось претерпеть множество гонений за то, что он способствовал распространению православия среди латышей: в ту пору генерал-губернатором Риги был немец Пален, отражавший интересы немецкого баронства и всячески тормозивший процесс распространения православия в губернии православной империи.Но вернёмся к истории собора.С самого начала своего основания он стал выдающимся центром православия в Латвии. Престиж собора был исключительно высок, тем более что богослужения совершались здесь на четырех языках: церковно - славянском, латышском, эстонском и немецком.В деятельности собора принимали участие многие выдающиеся представители духовенства. В ряде источников сохранились сведения о том, что в сентябре 1894 года здесь совершал богослужение протоиерей Иоанн Кронштадтский, причисленный ныне к лику святых.Бесценным сокровищем собора Рождества Христа Спасителя было его собрание икон. Они выполнялись на холсте и цинке, белом металле и кипарисной доске. Их писали по золотому фону, ориентируясь на образцы старинной церковной живописи. Множество людей приносили в дар собору иконы. Известно, что в церковных описях значилось 850 предметов. Все они имели церковную, историческую, художественную и материальную ценность. В целом на строительство собора было израсходовано более полумиллиона рублей. Внутреннее обустройство обошлось в 140 212 рублей 87 копеек. Это в то время когда фунт (400 г) хлеба стоил две копейки, а мяса — 15.В независимой Латвии само существование православия вновь оказалось под вопросом.Рижское самоуправление фактически закрыло собор. Богослужение в нем было запрещено. Храм пережил своё первое разорение: окна без стекол, колокольня без уникальных колоколов, иконостасы перекорежены и свалены в кучу. Исчезло все, что представляло ценность.Огромная заслуга в сохранении православных храмов в Латвии принадлежит рижскому архиепископу Иоанну Поммеру. Восстанавливая разоренный храм, он жил в подвальном помещении этого собора.К середине 30-х годов Кафедральный собор был приведен в порядок, обновлена роспись, и храм вновь стал духовным центром Риги.Шла упорная борьба за возвращение бывшего имущества собора, в том числе икон, церковной утвари.В 1934 Ригу и всю Латвию потрясло страшное преступление: Иоанн Поммер был зверски убит на своей даче. Перед смертью его пытали и мучили, а потом распяли и, ещё живого, сожгли.Иоанн Поммер канонизирован.Преступление это так и осталось нераскрытым…Рассказывают, что когда останки его после отпевания выносили из собора, то мимо собора проезжала процессия с загадочно умершим в Риге певцом Собиновым.Нечего и говорить, что вторая мировая война принесла собору очередное разорение. Однако, после войны собор восстановили, и здесь совершались богослужения. Повествуется душещипательная история о том, как в октябре 63-го в правительственном здании напротив храма шло заседание Совета министров c участием высокого гостя — министра культуры Советского Союза Екатерины Фурцевой. Услышав колокольный звон, министр якобы немедленно отдала приказ... Однако, думаю дело было не в Фурцевой, просто было такое время, и собор в Таллине собирались переделать в Планетарий, однако, как теперь широко известсно ,будущий Патриарх Алексий Второй этому всячески воспрепятствовал.Так или иначе, но церковь в 1963-м закрыли, колокола сняли. К счастью, взрывать собор не стали, но решили сохранить его как памятник архитектуры и устроить в нём планетарий. Планетарием, где можно было полюбоваться на небо с научной точки зрения, собор и являлся долгие годы – почти 30 лет. Демонтаж планетария и восстановление собора как храма началось в 1991 году. А первое за долгие десятилетия богослужение прошло здесь 6 января 1992 года.Восстанавливать все пришлось с нуля — храм был закрашен такими красками, что ни одна фреска не подлежала восстановлению. Собор был заново расписан, были покрыты медью все купола, сделана новая крыша, позолочен крест на центральном куполеСемья выходца из Латвии россиянина Владимира Малышкова и бизнесмена Игоря Малышкова подарили собору прекрасный иконостас. На смену пропавшим колоколам из России прибыли новые колокола, при помощи правительства Москвы и семей Малышковых отлитые на заводе ЗИЛ.Ныне трижды воскресший Рижский кафедральный Христорождественский собор занимает достойное место в духовной и культурной жизни Латвии.Здесь провёл богослужение и Патриарх Московский и всея Руси Алексий во время своего исторического визита в Латвию в мае 2006 года.Ссылка на источник:http://www.liveinternet.ru/users/agnija_-_rn/post118758038/