Государственный исторический музей (Москва)

Государственный исторический музей – крупнейший национальный исторический музей России. Его огромное собрание, единственное в стране по численности и полноте, представляет историю и культуру многонациональной России, государства с древнейших времён до наших дней.

Музей основан в 1872 г. по инициативе общественности. Начало собранию положили материалы исторического и севастопольского отделов Политехнической выставки 1872 г. в Москве. Организационный комитет по устройству музея (Н.И. Чепелевский, А.С. Уваров, А.А. Зеленой и др.), получив в феврале 1872 г. высочайшее разрешение на учреждение в Москвемузея им. Его Императорского Высочества Государя наследника Цесаревича Александра Александровича, был преобразован в Управление музея. В январе 1873 г. утверждены «Общие основания музея», в которых сформулирована основная цель музея – «служить наглядной историей», для чего «будут собираться все памятники знаменательных событий истории Русского государства». Первый музейный Устав, составленный А.С. Уваровым, утверждён в августе 1874 г.

В мае 1881 г. музей получил новое титульное название – Императорский Российский Исторический музей. В 1881 г. музей был передан в ведение Министерства народного просвещения, приобрел статус правительственного учреждения. Почётным председателем был назначен вел. кн. Сергей Александрович, товарищем председателя (фактическим директором) стал А.С. Уваров, с 1885 г. – И.Е. Забелин. Последним почетным председателем музея был вел. кн. Михаил Александрович. С мая 1894 г. музей стал именоваться Императорский Российский Исторический музей им. императора Александра III.

С ноября 1917 г. титульное название музея – Государственный Российский Исторический музей.

После октября 1917 г. возникла угроза расчленения собрания музея и изъятия части его коллекций, специальная комиссия Наркомпроса определяла пути его реорганизации. С февраля 1921 г. титульное название музея – Государственный Исторический музей (ГИМ).

В 1922 г. к ГИМ был присоединён музей Дворянского быта 40-х годов в Москве. В 1928 г. в ведение музея на правах отделений (филиалов) переданы: «Музей-собор Василия Блаженного», «Музей быв. Грузинская церковь», «Музей архитектурных памятников села Коломенского», «Музей Пафнутьев-Боровского монастыря», «Генуэзская крепость» в г. Судак в Крыму, «Музей Александровского монастыря»; в 1932 г. – Палаты бояр Романовых; в 1934 г. – «Новодевичий монастырь».

По новому Уставу основой всех направлений деятельности ГИМ стала научно-исследовательская работа. «Положение о Государственном Историческом музее (ГИМ)» (1928 г.) включило в сферу научных интересов музея и современность, акцент в работе музея сместился к пропаганде. Реорганизации основных структур музея в течение 1930–1940-х годов проводились в соответствии с идеологическими потребностями времени. Положение о музее 1940 г. закрепило приоритет исследовательской деятельности музея.

Указом Президента РФ от 18 декабря 1991 г. музей отнесён к особо ценным объектам культурного наследия России. Положением, утверждённым Правительством РФ 11 июля 1994 г., музей определён как научно-исследовательское и культурно-просветительское учреждение, за ним закреплена роль головного научно-методического центра для исторических и краеведческих музеев России.

В состав музея входят филиалы: «Новодевичий монастырь», «Покровский собор», «Церковь Троицы в Никитниках», «Палаты XVI–XVII вв. в Зарядье», Музей В.И. Ленина, ансамбли Измайлова и Крутицкого подворья.

В разработке научной концепции музея, ставшей важным этапом в становлении национального самосознания, принимали участие ведущие историки России – Соловьёв, Румянцев, Буслаев, Иловайский, Забелин, Ключевский. Пополнением и популяризацией собрания занимались учёные различных поколений и научных школ: Д.Я. Самоквасов, В.И. Сизов, В.А. Городцов, В.Н. Щепкин, П.О. Бурачков, А.Ф. Лихачёв, А.В. Орешников, Н.П. Кондаков, Д.А. Ровинский, А.Я. Брюсов, Д.Н. Эдинг, Ю.В. Готье, М.Н. Тихомиров, Б.Н. Граков, А.В. Арциховский, А.П. Смирнов, Б.А. Рыбаков, В.Л. Янин, С.О. Шмидт и др.

Научная школа ГИМ, как в области фундаментальных исследований, так и собственно музеологии, пользуется заслуженным авторитетом в России и за рубежом. С музеем связаны имена Е.Ф. Корша, Г.Л. Малицкого, Н.М. Дружинина, A.M. Разгона, Н.А. Ашариной, В.Н. Воронова, А.Б. Закс, Л.П. Минарик и др. музеологов.

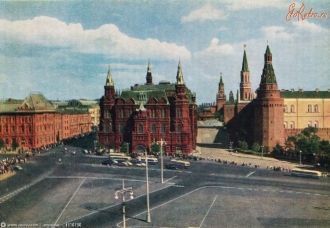

Здание ГИМ – уникальный историко-архитектурный и музейный памятник. Московская городская дума в апреле 1874 г. подарила для постройки будущего музея участок земли на Красной площади. Закладка здания состоялась в августе 1875 г. в присутствии императора Александра II и цесаревича Александра Александровича. По итогам конкурса на проектирование здания музея предпочтение было отдано проекту архитектора В.О. Шервуда и инженера А.А. Семёнова. Строительство музея продолжалось в течение 1875–1881 гг. В отделке залов принимали участие московские зодчие и художники И.Е. Бондаренко, А.П. Попов, И.К. Айвазовский, В.М. Васнецов и др. Планировка залов подчинена логике экспозиционного показа важнейших этапов исторического развития России. Парадные сени предваряли знакомство с экспозицией (роспись свода с «Родословным древом государей Российских» выполнена Ф.Г. Тороповым). Карнизы, наличники, мозаика пола экспозиционных залов стилистически воспроизводят детали архитектурно-художественного убранства представляемых эпох. Произведения искусства на исторические сюжеты органично дополняют это убранство: живописный фриз «Каменный век» (В.М. Васнецов), картины «Похороны руса в Булгаре» и «Святослав под Доростолом» (Г.И. Семирадский), эскиз картины «Крещение князя Владимира в Херсонесе» (Ф.А. Бронников). В 1936–1937 гг., в связи с открытием новой экспозиции музея к 20-летию Октября, многие росписи и детали интерьеров были забелены или уничтожены.

В 1986–1997 гг. ГИМ был закрыт на капитальный ремонт и реставрацию. В музее проведены инженерно-технические работы по приспособлению здания к современным требованиям музейного хранения и экспонирования. По завершении всех работ ГИМ открыл залы для посетителей в том виде, как он проектировался в конце XIX – начале XX в.

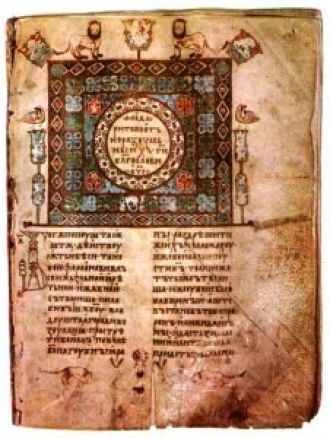

В формировании собрания музея приняли участие самые различные слои российского общества. Среди фондообразователей – государственные и общественные учреждения, монастыри, архивы, библиотеки, академии, институты, университеты, издательства. Московская городская дума в 1887 г. передала музею Голицынскую и Чертковскую библиотеки, крупные пожертвования поступали от семейств Голицыных, Масальских, Бобринских, Кропоткиных, Оболенских, Щербатовых, Уваровых. Особое внимание уделяли музею меценаты из купеческих фамилий – Бахрушины, Бурылины, Грачёвы, Постниковы, Сапожниковы. Свыше 300 тысяч предметов, в том числе произведения иконописи, русской живописи XVIII–XIX вв., лицевого шитья, древних рукописей, всех видов прикладного искусства, подарил музею П.И. Щукин. Коллекции охотничьего оружия и пистолетов передал предводитель Нижегородского дворянства А.А. Катуар де Бионкур, рукописей и книг – ярославский купец И.А. Вахрамеев, художественных произведений – П.Я. Дашков.

1920–1930-е годы стали временем передачи в ГИМ коллекций из Государственного музейного фонда и расформированных музеев («Старая Москва», Румяцевский музей, Военно-исторический музей и др.). В 1993 г. в связи с ликвидацией Центрального музея В.И. Ленина его коллекции переданы в ГИМ.

В хронологическом отношении коллекции ГИМ отражают историю от палеолита до Новейшего времени. Специфику собрания определяет ориентация на приобретение не только уникальных, но «главным образом типовых предметов, систематически вводящих зрителя в бытовой порядок минувшей жизни» (по определению И.Е. Забелина). Богатейшее собрание хранится в фондовых отделах: археологии, нумизматики, дерева, оружия, металла и синтетических материалов, драгоценных металлов, стекла и керамики, рукописей и старопечатных книг, письменных источников, тканей и костюмов, картографии, изобразительных материалов, книжном фонде. Для пополнения фондов регулярно проводятся историко-бытовые экспедиции, закупки на аукционах и у частных лиц.

Для посетителей музей был открыт в 1883 г., в день коронации императора Александра III. Первая экспозиция (11 залов из запроектированных 43) охватывала период с древнейших времён до XII в. и имела археологическо-вещеведческую и искусствоведческую направленность. В основу показа был положен тематический план А.С. Уварова. Экспозиция музея была выполнена в соответствии с научными представлениями того времени и выгодно отличалась от западноевропейских музеев географической и хронологической систематизацией материалов. Новацией в музейном деле стала попытка экспонировать памятники по единому научному плану.

Определенный результат для отработки методики экспозиции общеисторического плана дали многочисленные выставки, проходившие в музее начиная с 1880-х годов; среди них – Археологическая (1889), Среднеазиатская (1891), Географическая и археологическая (1892). С 1909 г. стало традицией проводить юбилейные выставки, посвященные писателям, художникам, государственным деятелям, памятным историческим датам.

В 1917 г. было открыто ещё 5 залов, экспозиция была доведена до XVI в., хотя в неё были внесены и памятники XVII–XIX вв.

1920–1940-е годы стали временем активных исканий специалистов музея в области методики построения экспозиции. Ориентация на синтетический характер экспозиции (включавшей историко-бытовой материал и интерьерные типологические реконструкции) сочеталась с фондовыми выставками (систематический ряд). Одновременно с подготовкой фондовых выставок «Крестьянское искусство XVIII–XX вв.» (автор B.C. Воронов, 1921–1923), «Автографы государственных деятелей России» (1923), «Византийские памятники» (1924), «История крепостного хозяйства и быта» (1925–1926), «История тканей», «Москва в старинных изображениях» (1926), «Труд и быт рабочего населения Урала» (1926), «История торгового капитала в России» (1929) продолжалась работа по выявлению экспозиционных аспектов показа в общеисторической проблематике. Поиск новых путей и методов показа был тесно связан с развитием исторической науки, расширением её источниковой базы. Городцов, Готье, Н.Б. Бакланов, Г.А. Новицкий последовательно отстаивали предметность экспозиции перед её «идейностью».

Историческая экспозиция ГИМ 1932 г. включала не только вещевые и документальные комплексы, но и научные реконструкции, модели, схемы. Экспозиционные комплексы строились по типу «музейного предложения», подлинники иллюстрировались картами и макетами. По определению П.Г. Рындзюнского, материал экспозиции «эклектически сочетал отвлечённую формулу с вещевым её оформлением». В 1933 г. к 50-летию музея открылась выставка, подводившая итоги его работы за годы советской власти. В ней отразились не только результаты собирательской и научной работы музея, но и итоги поиска в области методики построения экспозиции. К 1934 г. экспозиция музея размещалась в 18 залах. Последний был посвящён XVIII в. В 1937 г. была открыта новая экспозиция – от древнейших времён до реформы 1861 г. В её основу был положен тематический принцип, сочетавший исторические реконструкции типологических памятников с подлинными источниками документального, вещевого и изобразительного характера. В связи с размещением на 2-м этаже Пушкинской выставки (1937) историческая экспозиция была «втиснута» в залы 1-го этажа (от археологии до конца XVIII в.).

В годы Великой Отечественной войны музей организовал ряд тематических выставок военно-патриотической направленности, материал для которых был собран на полях сражений: «Антифашистская» (1941), «Суворовская» (1942), «700 лет Ледового побоища» (1942), «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» (1943), «Партизаны Белоруссии» (1943) и др. По возвращении в 1943 г. части собрания из эвакуации в г. Кустанай началась работа над основной тематической экспозицией. В 1945 г. было открыто 30 залов, концепция которых не представляла единого целого. В 1957 г. проведена реэкспозиция всех залов и создана систематическая экспозиция по истории России с древнейших времён до 1917 г.

Комплексно-тематические экспозиции 1950–1960-х годов («Победа советского народа в Великой Отечественной войне», 1965; «Советский народ в период развёрнутого строительства коммунизма», 1967), хотя содержательно определялись во многом государственной идеологией и текущими задачами партийной пропаганды, основывались на новых методиках комплектования и продолжали творческую разработку проблем музейного отражения современной истории, последовательно осуществляя принцип предметности и чёткое выявление экспозиционных доминант.

В 1970-е годы вновь был взят курс на полную реэкспозицию музея. Большая часть залов 2-го этажа отводилась современному периоду. Сменяли одна другую подготовительные выставки будущей экспозиции: «БАМ – стройка века» (1977), «Права, завоёванные Октябрём» (1977), «Славный путь Ленинского комсомола» (1978), «Подвиг земли Тюменской» (1981), «Единый могучий Советский Союз» (1982), «От Уренгоя до Карпат» (1984). В 1986 г. в связи с решением о закрытии музея на капитальный ремонт и реставрацию экспозиция ГИМ была демонтирована.

С 1987 г. музей проводил большую выставочную работу, организовывая (как в России, так и за рубежом) тематические фондовые выставки: «1000 лет золотого и серебряного дела», «Золотая нить России», «Русский исторический портрет», «Костюм народов России», «Фаберже и его современники», «От Октября до перестройки», «Святое искусство России» и др.

Традиции, широкие научные связи, источниковая база собрания – основа научно-исследовательской работы ГИМ. С коллекциями музея работают историки, археологи, архивисты, нумизматы, этнографы, искусствоведы. В 1925 г. в ГИМ создан институт практикантов, в котором учились А.П. Смирнов, П.А. Дмитриев, Л.В. Черепнин, Т.А. Борзова, А.В. Арциховский и др., ставшие впоследствии крупными историками.

Основными направлениями исследований в ГИМ являются научно-экспозиционное (разработка концепций будущих экспозиций и выставок музея), музейное источниковедение (история и культура России от раннего средневековья до наших дней) на основе собрания материальных, документальных и изобразительных источников, научное описание, каталогизация коллекций, исследования в области хранения, консервации, реставрации различных типов источников, музееведческие исследования (история, теория, методика музейного дела в России). В 1970 г. организованы социологические обследования музейной аудитории, психологии восприятия экспозиции различными возрастными и социальными категориями посетителей. В 1980-е годы, как направление в просветительной работе музея, стала развиваться музейная педагогика. Традиционны связи с АН и АПН. В ГИМ работает 12 проблемных советов. В составе учёного совета – представители институтов истории и археологии РАН, Московского университета, музеев Москвы. С 1993 г. проводятся конкурсы по итогам научных исследований. Ежегодно собирают большую аудиторию Забелинские научные чтения.

ГИМ – крупнейший культурно-образовательный центр. В 1874 г. была учреждена комиссия народных чтений, с 1889 г. в музее работала аудитория (позднее перестроенная и преобразованная в читальный зал при книжном собрании), где читались публичные лекции по русской истории, культуре, проводились заседания научных обществ. В 1889 г. в музее были проведены только 3 экскурсии, с 1912 г. начинается систематический рост числа посетителей. В годы Первой мировой войны проводились экскурсии для воинских частей. В начале XX в. в музее были проведены методом визуального наблюдения и анкетирования первые исследования по восприятию посетителями экспозиции.

В 1918 г. был создан отдел «показательной части» (для организации экскурсий по экспозиции музея), который в 1922 г. был переименован в отдел популяризации коллекций. Развитие экскурсионного дела как традиционной формы научно-просветительской работы связано с именами Н.С. Воскресенской, Е.П. Закалинской, С.Н. Басниной, О.Т. Козловой, А.В. Гусаркиной, Н.А. Мальцевой, Г.И. Горшковой, Ю.И. Овчинниковой и др.

Экскурсии развивались от отдельных тематических циклов к циклам обзорным, сквозным по различным аспектам истории и культуры («Страницы истории России в XI–XVIII вв.», «Россия с древнейших времён до XV в.», «Политологические экскурсии по способам производства» и т.д.). Абонементные тематические экскурсии объединяют экспозицию ГИМ и филиалов. По типам это экскурсии-лекции, уроки (в соответствии со школьной программой). Новыми формами научно-просветительской работы музея в 1993 г. стали театрализованные экскурсии, программы, сочетающие традиционную экскурсию с фольклорным и костюмированным (на историческую тему) представлением, показ слайд-фильмов («Первые Романовы», «Иван Фёдоров», «Смутное время»).

В 1970-е годы в музей расширил аудиторию за счёт работы с детьми младшего возраста (6–8 лет; автор методики О.Н. Кокшайская). Свыше 80 лет при музее работают кружки и с 1980-х годов клубы. Возникают клубы для взрослых («Педагогический клуб»). Обширна лекционная тематика музея. В середине 1990-х годов по результатам многочисленных исследований подготовлены детские и взрослые музейные настольные и компьютерные игры.

Здание исторического музея и внутреннее устройство

Огромное трёхэтажное здание музея из красного кирпича гармонично вписывается в архитектурный ансамбль Красной площади, это было одно из условий принятия проекта и дальнейшего строительства.

Главный фасад музея представляет собой композицию многочисленных башенок и крылец разной высоты, объёма и формы. «Псевдорусский» стиль и большой размер здания позволяют ему стать равноценным участником архитектурного ансамбля Красной площади и придать ему завершенность и равновесие.

В 80-90-х годах музей пережил капитальный ремонт и масштабную реставрацию с целью придать ему первоначальный вид. На главных башнях музея в 1997 году вернулись точные копии золотых двуглавых орлов. Исторический облик музея был окончательно восстановлен в 2003 году, когда на низких башнях заняли своё законное место золотые львы и единороги. Помимо внешнего убранства были восстановлены исторические интерьеры, но одновременно произошла модернизация – система хранения экспонатов соответствует современным стандартам, в здании оборудован лифт для инвалидов.

У посетителей музея есть уникальная возможность с помощью экранов и мониторов, которых много в Государственном историческом музее, увидеть экспонаты, не представленные в данный момент для всеобщего обозрения, или рассмотреть вблизи «жемчужины» коллекции.

В 39 залах Государственного исторического музея перед вашими глазами пройдёт вся история России от древнейших времён до начала ХХ века.

На первом этаже вас встретят прекрасно оформленные Парадные сени, здесь же находится лекторий и сувенирный магазин. Начиная со второго этажа, начнётся ваше погружение в историю – второй этаж занимают экспозиции, посвященные периоду от древнейших времён, до Петра I.

Третий этаж проведёт вас по лабиринтам истории России от эпохи Петра I до правления Александра III. Но не пугайтесь, вам не грозит скучная лекция, где в вашем распоряжении только монотонный голос и ваше воображение! Здесь вы увидите огромное количество документов, архивов, исторических костюмов, орудий труда, предметов быта и интерьера, фотографий, рисунков, книг, картин, слепков. Всё это кропотливо собиралось в течение многих лет, чтобы быть представленным вашему вниманию.

В 1996 году коллекция музея насчитывала 4 373 757 предметов. Наверняка с тех пор она ещё пополнилась и расширилась. Четвёртый этаж Государственного исторического музея отведён под проведение временных выставок. Здесь проходят выставки картин современных художников, редких полотен из музейного фонда, выставки драгоценностей и исторических артефактов. В здании музея помимо выставок проводятся образовательные программы для детей, циклы лекций и концертов, научные конференции и настоящие балы, демонстрируются исторические и документальные фильмы.

Ссылка на источник: http://life-town.ru/?p=5038